{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2020-02-20

前回から始まりました「M&Aを成功に導くビジネスDDの進め方」ですが、第2回では一歩踏み込んだ内容として、コマーシャルDDとオペレーショナルDDについて概要や留意点について解説したいと思います。ビジネスDDとして括られることが多いこれら2つですが、それぞれの概要・相違点や留意点を交えながら進めていきます。

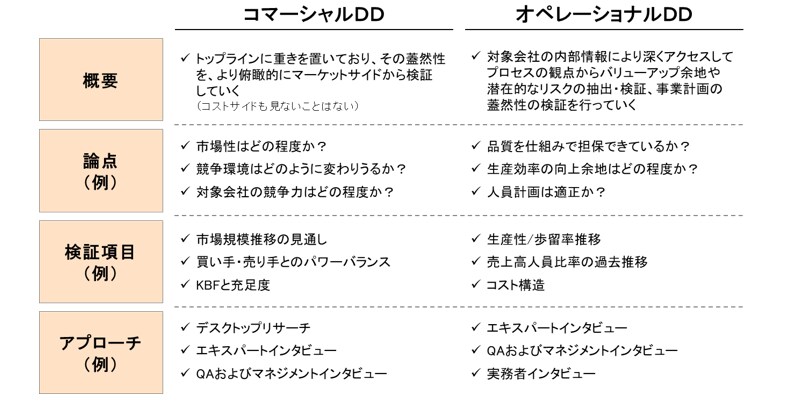

コマーシャルDD、オペレーショナルDDのいずれもValuationに反映すべき事項の洗い出し、買収後の戦略立案・実行に資するインプットを得ることが目的ですが、両者ではそのアプローチや焦点を当てるポイントが異なります。

コマーシャルDDとオペレーショナルDDの最も大きな相違点は、コマーシャルDDが対象会社が置かれている事業環境やその中における競争優位性について俯瞰的に見ていく一方で、オペレーショナルDDでは生産など内的な要素にフォーカスしていることです。言い換えるならば、コマーシャルDDの方がトップラインを中心に、マーケットサイドからアプローチしていくのに対し、オペレーショナルDDでは内部情報により深くアクセスしていきながらプロセスの観点からアプローチしていきます。

<図表1:コマーシャルDDとオペレーショナルDDの相違点>

コマーシャルDDとオペレーショナルDDのそれぞれの解説を始める前に、オペレーショナルDDの必要性について言及しておきたいと思います。ビジネスDDというと、多くの人が想像するのは、市場や競合など事業環境に関する分析ではないでしょうか。これらは、正確に言うならばコマーシャルDDと呼ぶべきかもしれません。

筆者も数多くのビジネスDDをこれまで経験してきましたが、その多くがコマーシャルDDにリソースが割かれており、特に、日本では、十分にオペレーショナルDDが実施されているケースはあまり多くないのが実態のように見受けられます。しかしながら、メーカーを中心にオペレーションが対象会社の強みの源泉となっている場合が多く、本来であれば、オペレーショナルDDを行う必要があるシチュエーションは多いと思います。また、オペレーショナルDDの結果は、将来計画のコストサイドを精緻化していく上での重要なインプットとなります。理想的にはオペレーショナルDDも十分に行っていくことが、今後、より求められていくのではないでしょうか。

では、具体的にどのように進めていくかを見ていきましょう。大まかな流れは第1回でも解説していますので、ここではスタンドアローンでの事業性評価について、より詳しく解説したいと思います。評価を進めるにあたり、大きく3つのステップがあります。

1つ目が、市場環境です。市場は今後成長していくか?何がドライバーとなり成長していくのか?ということを各種外部資料、エキスパートインタビューなどを踏まえながら検証します。成長著しい新興市場を対象としている場合には、どの程度の成長余地が残されているのか?といった観点も重要となります。市場が拡大していくメカニズムを紐解きながら検証していくことが肝要です。また、市場性を見ていくうえでは、適切に対象市場を見極めることが重要です。一見すると同じ業界に見えたとしても、実は異なる市場であった、ということもあります。

2つ目が、業界構造の分析です。売り手(仕入れ先)や買い手(顧客)とのパワーバランスはどうなっていくのか、新規参入プレーヤーが出現し脅威となりうるのか、といったような観点で見ていきます。業界構造を見ていく上では、特に「これまで」と「これから」をしっかりと切り分けることが重要です。例えば、成長著しい市場であれば、新規参入を虎視眈々と狙っているプレーヤーもいるでしょうから、何が参入障壁になりそうであり、将来的に新規参入プレーヤーが入ってくる可能性はあるのか?を丁寧に紐解いていく必要があります。

最後が、対象会社の競争力分析です。顧客がどういった要素を重視して購買をしているのか(KBF:Key Buying Factor)を明らかにした上で、競合を特定し、競合と比した時に対象会社がどの程度充足しているのかを検証していきます。競争力を分析していく上では、市場性同様にセグメンテーションに留意しながら進めていく必要がありますし、業界構造の分析と同様に「これまで」と「これから」を分けて検証すべきです。よく陥りがちなのがKBFを見誤ることです。顧客にとって「絶対に充足していて欲しい要素」と「複数の選択肢から選ぶ際に決定を左右する要素」というのは異なります。例えば、「豊富な実績」がKBFの一つとして挙げられることがあります。ただし、「豊富な実績」は最低限満たすべき要素か、それとも顧客が競合ではなく対象会社を選ぶ理由となるのかは、慎重な見極めが必要です。

では次に、オペレーショナルDDです。実施する目的は大きく分けて3つあります。1つ目が、バリューアップ余地の抽出、2つ目が潜在的な課題の抽出・検証、3つ目が修正事業計画(コストサイド)の蓋然性検証です。それでは、一つずつ解説していきたいと思います。

1つ目の、バリューアップ余地の抽出です。オペレーショナルDDを必要とするケースが多い製造業では、QCD(品質・コスト・納期)および4M(人、機械、材料、方法)の観点で見ていくことが一般的です。見るべき指標は業界によって濃淡があるかと思いますが、鍵となる指標について、同業他社であれば自社の水準をベンチマークにできますし、必要に応じてエキスパートインタビューなどを通じて競合をベンチマークとすることも有用です。さらに、過去よりも悪化している指標がある場合には、悪化要因を特定していくことで今後の改善余地を把握することも可能でしょう。また、オペレーショナルDDにおけるバリューアップ余地の抽出は、コマーシャルDDよりも定量化がしやすいケースが多く、ビジネスDDを進める上で重要な意味を持ちます。

2つ目は、潜在的な課題の抽出・検証です。不良率や返品率、古い設備による思わぬ新規設備投資のリスクなどを中心に見ていきますが、対象会社の強みがオペレーションに起因する場合は、強みをより深く紐解くことで、喪失するリスクがないかも検証します。例えば、コスト競争力を強みとしている製造業の場合には、多能工化などによって人員数が少ないのか(4Mのうち人)、設備の自働化が進んでいるのか(同機械)、VA・VEを通じた原材料の低減ができているのか(同材料)、もしくは生産の平準化が進んでいるのか(同方法)といったように見ていくことができます。

また、オペレーションが将来の成長の阻害要因とならないかどうかも検証します。例えば、対象会社が労働集約的な事業を行っている場合には、オペレーションの増殖性を検証しなくてはなりません。継続的に人材は獲得できるのか、新規採用者が求められる品質水準を達成することができる研修等の仕組みが整備されているのかといった観点で見ていく必要があります。

3つ目は、修正事業計画の蓋然性検証です。トップラインは主にコマーシャルDDでカバーしますが、オペレーショナルDDではコストサイドにより焦点を当てます。過去推移を踏まえつつ、今後も継続してその水準を維持しうるのか、もしくは、今後悪化していく可能性はないのかについて見ていく必要があります。例えば、不良率や返品率であれば、再発防止策を打つことができているか、その施策によってどの程度改善したのか、といった粒度まで深掘りを行っていく必要があります。また、抽出されたバリューアップ余地と潜在的な課題についても併せて織り込んでいきます。

上記3つの目的別に解説しましたが、共通して重要なことが、オペレーションに精通した人材を巻き込むことです。オペレーショナルDDの実施には、当該領域での相応の知見と経験を必要とします。特に、クロスボーダー案件や異業種の場合には、その難易度は格段に上がります。異業種だと土地勘もなく評価の基準にすべき「モノサシ」を得ることが困難ですし、国が異なればオペレーションに求められる品質水準や、オペレーションのやり方も異なります。

コマーシャルDDの経験が豊富であるだけでなくオペレーションにも精通した外部アドバイザーを起用するのも一つの手段ですし、(同業他社の買収の場合には競争法等に留意しながら)社内の担当者を上手く巻き込み見ていくべきポイントなどを洗い出すことも有効です。

それぞれについて解説してきましたが、最後に共通して留意すべき事項について解説して本稿を締め括りたいと思います。

コマーシャルDDとオペレーショナルDDに共通して重要なのが、案件に適した論点設定を行うことです。あたり前のように聞こえますが、対象会社の事業特性や事業ステージ(成長期/成熟期等)、置かれている競争環境によってビジネスDDで検証すべき論点は異なります。また、同業他社の買収であるため対象会社の事業をよく理解していると思いきや、事業ステージが異なるために焦点を当てるべき論点を外してしまう場合もあります。上記の実施概要が基本ですが、濃淡の付け方は案件ごとに大きく異なります。

例えば、あるメーカーへの出資を検討していると仮定します。売上上位2社が全体の9割を占める構成となっているような場合には、その2社自体の先行きをどう見通すか、それら2社が他社からの購買を増やす可能性はないか、といった論点の検証に着手することになるのではないでしょうか。一方、特定の顧客に依存していない場合には、顧客固有ではなく業界全体の観点から見ていくことになるでしょう。

「どういった論点に焦点を当ててビジネスDDを進めていくべきか」ということは、経験がものを言うスキルでもあります。ビジネスDDの経験が豊富な社内・社外の方を巻き込みながら、効率的かつ効果的にビジネスDDを推進していくことが望まれます。

以上、コマーシャルDDとオペレーショナルDDの概要と想定点、実施における留意点について解説しました。第3回ではコマーシャルDDに焦点を当て、どのようにして事業構造を分析していくのかについて、より具体的に解説したいと思います。

このコンテンツはPwCアドバイザリー合同会社のプロフェッショナルによるM&A情報・データサイトMARR Onlineへの寄稿記事です。詳細はこちらからお読みください(要登録/無料)。なお、執筆者の肩書などは執筆時のものです。

シニアアソシエイト, PwCアドバイザリー合同会社

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}