{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2020-10-08

本レポートでは、PwC Japanグループが掲げる自動車・モビリティ産業7大アジェンダの1つ、デジタル時代の自動車販売の核となる「CX(Customer Experience)」について論じます。

買い物のオンライン化は世界的に進み、消費者の67%は月に1回以上オンライン購入を行っています*。オンライン購入時の端末はPCからスマートフォンへと移行しており、顧客の瞬間的な購入意欲を捉える重要性が増しています。デジタル時代では顧客は自動車についてもオンラインによる合理的な購入体験を望んでいることから、マイクロモーメント化する購入意欲に応える顧客体験は販売における武器になると言えます。

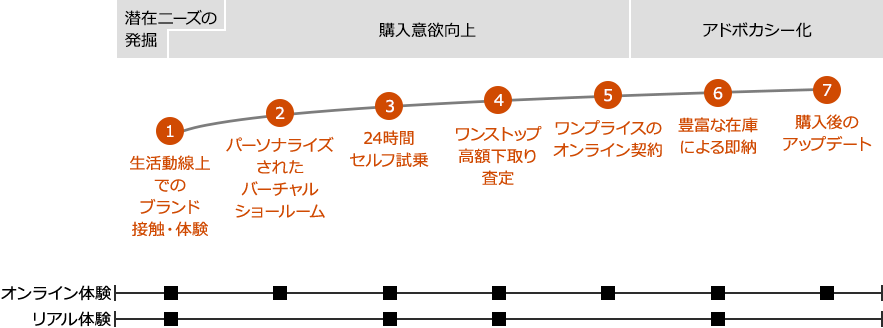

オンラインにとどまらず、リアル体験も含めたデジタル活用により自動車の購入体験は大きく変化します。例えば、オンラインのバーチャルショールームでは、顧客の好みに応じた車両・仕様が並び、コンフィギュレーターでサンルーフオプションを選べば、車内の明るさを体験できます。興味を持った顧客はチャットボットと簡単なやりとりを行い、すぐに試乗車を予約できます。試乗車は近場のシェアカースポットにあり、スマートフォンによるデジタルキーで開錠し、24時間セルフ試乗が可能です。試乗中もAR(拡張現実)による操作説明を受けられる他、疑問があれば音声チャットボットがいつでも応えてくれ、不便に感じることは何もありません。このようなデジタル体験が現実化してきています。

ヒューマンコミュニケーションは引き続き重要な役割を担うと想定されますが、購入検討の初期的段階においてデジタルを活用し顧客を心理的・時間的負担から解放できる、という点は店頭販売では実現しがたい顧客価値です。また、デジタル体験はデータとして記録・分析できるため、顧客が販売店を訪問した際にはそのデータが販売員にとっての武器となります。例えば、チャットボットにゴルフバッグの搭載可能数を聞いた履歴から、ゴルフで疲れた帰り道の自動運転がいかに快適であるかを訴求できます。

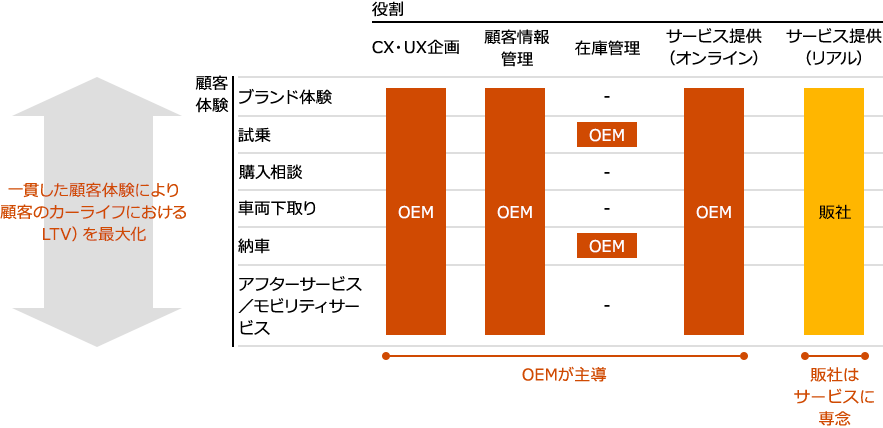

オンライン購入、店頭購入だけでなく、コネクテッドサービス、モビリティサービスなど顧客との接点が多様化する中、カーライフにおけるLTV(顧客生涯価値)を最大化するためには、顧客の行動・情報を一元的に管理し、一貫性のあるコミュニケーションを提供することが不可欠です。歴史的に顧客情報は販社のものとされてきましたが、今後はOEMが接点横断的に顧客情報を管理する役割へとシフトし、販社は顧客とのリアル接点におけるサービス提供に特化するという方向性が考えられます。

オンライン販売による即納ニーズに着目すると、販社ごとの車両在庫管理から、OEMによる集中的な在庫管理へとシフトすることも想定されます。また、新興国や地方など販売店舗が不足する地域では、オンラインがインフラ補完の側面も持つため、ブランドや地域ごとの店舗戦略とも併せて議論されるべきです。

検討初期段階においてAIチャットボットやセルフ試乗により心理的・時間的負担を減らすことはリアル店舗へ誘導する前提でも導入可能であり、販社の理解を得やすいと言えます。オンライン販売ではプロフィットプールに変化が生じるため、販社との会話と合意が不可欠であり、変革と同時に販社の事業性も考慮した実行計画が求められます。一方で、海外を中心にサードパーティが運営するオンラインサイトでの自動車販売が拡大しており、OEMがこのまま何もしなければ、販売におけるイニシアチブを奪われかねません。

*PwC『世界の消費者意識調査2019』

{{item.text}}

{{item.text}}