{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

コア事業消滅の危機”という事業環境の激変を乗り越え、多様な事業領域でイノベーティブな製品・サービスを次々と生み出している富士フイルムホールディングス。テクノロジーの進化や世の中の変化とともに広がる「トラストギャップ(信頼の空白域)」を埋めるため、新しい保証や監査のあり方を追求し続けるPwC Japan有限責任監査法人。それぞれ事業は異なるが、どちらも未知の領域に果敢に挑む「人財」の力が、変化に対応しながら価値を提供し続ける原動力となっている。そんな人財を、両社はいかに育て上げているのか。

(左から)鈴木 智佳子、座間 康 氏

登場者

富士フイルムホールディングス株式会社 執行役員 人事部長 総務部管掌 兼

富士フイルム株式会社 取締役 常務執行役員 人事部長 総務部管掌

座間 康 氏

PwC Japan有限責任監査法人

執行役(人財開発/カルチャー担当)パートナー

鈴木 智佳子

※本稿は、日経ビジネス電子版の記事広告を転載したものです。

※発行元である株式会社 日経BPの許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。

※法人名、役職などは掲載当時のものです。

たった1年で世界中に浸透した生成AIのように、革新的テクノロジーはそれまでの働き方や生き方、世の中の常識すら一気に変える爆発的な力を持っている。

それを今から20年以上前に身をもって体験したのが富士フイルムだ。当時のコア事業であった写真フィルムの消滅の危機である。

「最盛期の2000年には、写真フィルムなどの写真感光材料が売上高の約6割、営業利益の約3分の2を占めていました。それが、デジタルカメラやスマートフォンの急速な普及とともに一気に縮小。現在、写真フィルムは売上高の1%未満となっています。まさに屋台骨を揺るがす大激震でした」

そう振り返るのは、富士フイルムホールディングス 執行役員 人事部長 総務部管掌 兼 富士フイルム 取締役 常務執行役員 人事部長 総務部管掌の座間康氏である。

座間 康 氏

写真フィルムは、まさに社名にある通りのコア事業だった。コア中のコアビジネスがみるみる縮小する事態に経営陣は強い危機感を抱いた。しかし、「ピンチをチャンスととらえ直し、『第2の創業だ』と社員を鼓舞して変化に立ち向かったことが、その後の事業発展につながる大きな力になったのです」と座間氏は言う。

現在、富士フイルムグループは、医療機器や化粧品の提供、バイオ医薬品の製造受託などを行う「ヘルスケア」、半導体の材料などを開発、製造、販売する「エレクトロニクス」、企業の働き方改革・DXを支援する「ビジネスイノベーション」、写真や画像・映像などの分野の「イメージング」の4つの事業領域で製品・サービスを提供している。事業ポートフォリオを大きく変化させながらその領域を広げることができたのは、変化に正面から向き合い、自分たちも変わろうとする社員たちのチャレンジ精神があったからだ。

「化学や電気、機械・情報という富士フイルムがそれまで培ってきた幅広い技術が、新たな事業ドメインにも応用できることは大きな強みでした。しかしそれ以上に、昨日まで写真フィルムを売っていた社員が、化粧品や半導体材料を売るという仕事の変化に対応してくれたことが、今日につながっているのです。社員一人ひとりが、『自らをトランスフォーメーションしよう』とするマインドを持つことが、いかなる事業環境の変化にも対応できる組織づくりの基礎であることを理解しました」と座間氏は語る。

一方で、変わりゆく世の中や市場のニーズに柔軟に対応し、変革を繰り返しながらも創業から続く富士フイルムの本質は、変わることなく現在まであり続けていると座間氏は言う。

富士フイルムグループにとってのそれは、「信頼」だ。

「写真フィルムは、撮影してから現像するまできれいに撮れているかどうか分からない製品です。結婚式や記念日、旅行など、お客様の二度とないその大切な瞬間の記録が台無しにならないように、品質をしっかり保たなければなりません。私が若かりしころの先輩の言葉を借りれば、『われわれが売っているのは“写ルンです”ではなく、“信頼”だ』ということ。思い出が常にちゃんと撮れるフィルムであるという『信頼』を提供することこそが、われわれの価値の原点であり、今もなお富士フイルムの根幹を成しているのです」(座間氏)

富士フイルムの原点でもある「信頼」は、自然と社風として浸透していき、そういった企業カルチャーを富士フイルムグループでは「オープン、フェア、クリア」という言葉にして、行動規範として定めている。

双方向に意見を交わし(オープン)、公平・公正な態度でルールを遵守し(フェア)、自身の意思決定や行動に責任を持ち、噓・偽りなく透明性を保つ(クリア)というものだ。

富士フイルムグループはこの行動規範の下、信頼ある製品・サービスを提供することによって、「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」ことをパーパスに掲げている。このパーパスは、富士フイルムグループが創業90周年を迎えたのを機に、24年1月に制定したものだ。

「当グループが提供する製品・サービスを通じて、お客様に幸せになっていただきたい。その思いの言語化を考えたときに、やっぱり『笑顔』だろうという結論に行き着いたんですね。われわれは長年、たくさんの人の様々な『笑顔』を見てきました。写真フィルムを祖業とするわれわれにとって親しみがある言葉です。多くの人を笑顔にできるような付加価値を提供していきたいという思いを込めてこのパーパスに決定しました」

パーパスを実現するには、時代やニーズの変化に対応し、その時々に求められる製品・サービスを提供しなければならない。そのためには、常に自らを変革し、新しいことにチャレンジできる「人財」の存在が不可欠だ。

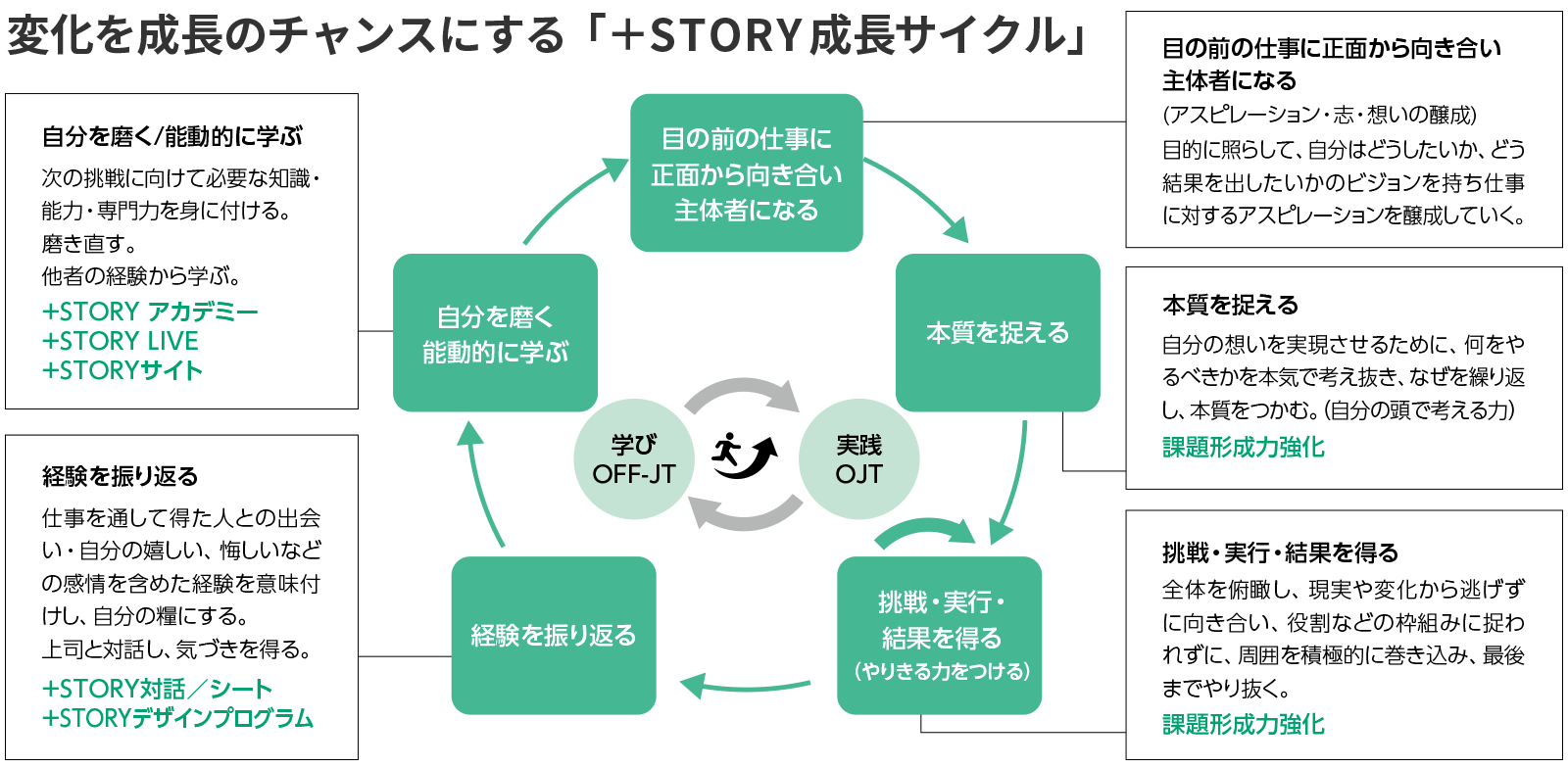

そんな人財を継続的に育てるため、富士フイルムグループは20年に社員の自己成長を支援するプログラム「+STORY」(プラストーリー)をスタートさせた。

「当グループには、様々な個性や強みを持つ人財がいます。それを思う存分発揮して、新しいビジネスや製品・サービスを創出できるような人財を輩出したいというのがプログラムの狙いです」と座間氏。

「+STORY」というネーミングにその思いが込められている。成功だけでなく、失敗も含め、チャレンジの過程でどのような経験や学びが得られたのかを、ストーリーとして意味付けしていくこと。そして、学んだことを個々人の成長の糧としてプラスしてもらうことを意図したものだ。

「失敗を恐れることなく、むしろ、それすらも自分を成長させるための貴重な経験だと捉え、やりたいことを実現するアスピレーション(志)を持ってもらいたいと思っているのです。なぜなら、それが組織や事業を変える大きな原動力になるのですから」(座間氏)

振り返れば、富士フイルムグループがコア事業消滅の危機を乗り越えて以降、新たな事業を次々と生み出しては成長させることができたのも、社員が企業の存続をかけ、思いを持って新たな挑戦を重ねてきたからだ。

そういった思いのもと誕生した「+STORY」には、「+STORY対話/シート」「+STORY LIVE」「+STORYサイト」「+STORYチャレンジ制度」「+STORYアカデミー」の5つの施策がある。

このうち、年1回実施する「+STORY対話/シート」は、社員が1年間の経験をシートにまとめ、それを基に上司と対話をするセッションだ。経験を振り返ると同時に、自分の価値や考え方を整理し、一人ひとりの「ストーリー」を描き出してもらう。

「具体的には、複数並べた『価値観ワード』の中から、今自分が大切にしているものを3つ選び、選んだ理由も書いてもらいます。さらに、自分の現状は『挑戦』『順調』『停滞』のどのステージにあるのか、仕事に対する意欲、異動希望の有無なども併せて記載します。上司はこのシートを基に部下と対話し、互いに自分の価値観や状況をオープンに語ってもらうことで、人となりを理解し合い、『+STORY』をどうサポートしていくかを真剣に考えます。対話によって生まれる上司との信頼関係や心理的安全の下、『失敗を恐れず、やりたいことに積極的にチャレンジしてみよう』とするアスピレーションの醸成を促しています」(座間氏)

また、「+STORY LIVE」は、富士フイルムグループの社員が、他の社員に向けて自分のストーリーを語る月1回のライブイベントだ。「+STORYチャレンジ制度」は自ら手を挙げて新しい仕事に挑戦する制度であり、「+STORYサイト」はこの自己成長支援プログラムに関する情報や告知などを網羅した社内ポータルサイトを指す。さらに「+STORYアカデミー」は新しい知識やスキルを習得するオンライン学習を含めた社員が主体的に学ぶプラットフォームとして活用されている。

「これらのパッケージでの取り組みを『+STORY成長サイクル』として、社員一人ひとりが個性や能力を発揮し、挑戦していける環境を提供しています。それがイノベーションにつながり、パーパスの実現に結びつくと富士フイルムグループは考えているのです」と座間氏は語る。

富士フイルムグループの自己成長支援プログラム「+STORY」。自らの経験を上司と共に振り返り、自己成長のストーリーを作り上げる「+STORY対話・シート」など、5つの施策で構成されている

パーパスを実現するため、「人財」の力を発揮させようとする取り組みは、業種を超えた経営テーマであると言える。

170年以上続くグローバルのPwCの歴史を背景に、創業以来の「存在意義」として、社会の「信頼(トラスト)」の構築に挑み続けるのが、PwC Japan有限責任監査法人である。

同法人は、健康経営に取り組む企業の中でもとくに優秀とされる「ホワイト500」※1に2年連続で認定されるなど、職員(社員)のウェルビーイングへの配慮が高いことで知られる。

「人財のパフォーマンスやチャレンジ精神を思う存分発揮してもらうには、『働きやすさ』は重要です。しかしそれだけではなく、自分自身の成長の手応えや、社会への貢献を実感できるような『働きがい』が不可欠で、社員一人ひとりが生き生きと主体性を持って行動できる環境を提供することも組織の果たすべき責任の一つです」と語るのは、PwC Japan有限責任監査法人 執行役(人財開発/カルチャー担当)の鈴木智佳子氏である。

鈴木 智佳子

PwCはグローバルネットワークにおいて、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というパーパスを掲げている。これが、170年以上続くPwCの存在意義だ。

「このパーパスを基に、PwC Japan有限責任監査法人では、『Assurance Vision 2030』という独自のビジョンを定めています。2030年の社会に生じ得る『トラストギャップ(信頼の空白域)』に対応するため、従来からの監査・アドバイザリー業務の領域を広げ、それぞれの人財が持つ専門性をつなぎ合わせて、“統合されたアシュアランスサービス”を提供することが、われわれのビジョンです」(鈴木氏)

急速な時代の変化やテクノロジーの進化とともに、社会における「トラストギャップ」が広がり続けていることは、すでに本連載で述べてきた通りだ。

PwC Japan有限責任監査法人は、その「トラストギャップ」を埋めて、社会に「トラスト(信頼)」を取り戻すことをビジョンに掲げているのである。

「社会に信頼を与えるには、われわれ自身が信頼の置けるパートナーでなければなりません。その意味で、信頼を土台としてパーパスの実現を目指しておられる富士フイルムグループと通じるものがあると思います」と鈴木氏は語る。

※1 出所:PwC Japan有限責任監査法人、2年連続で「健康経営優良法人2024~ホワイト500~」に認定

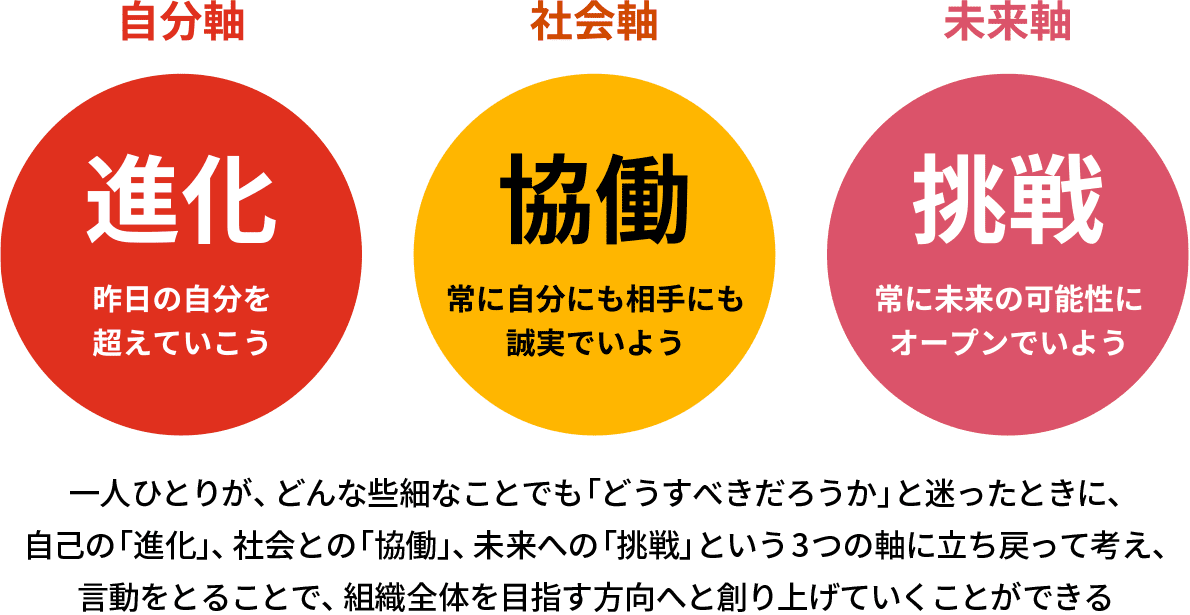

では、PwCのパーパスと、「トラストギャップの解消」という独自のビジョンを実現するためには何が必要か。それには「行動指針」を定めることが重要なのだという。

「私たちには製品などがありませんので『人』がすべてです。パーパスとビジョンの実現も『人財』の成長無くしては達成できません。その実現のためには、『個人』の成長の方向性と、『組織』の目指す方向性の一致が不可欠ですが、そのためには、職員(社員)が納得できる『行動指針』の策定が重要になります」(鈴木氏)

鈴木氏は、パーパスとビジョン、行動指針のこれらの関係性について「『なぜ、われわれは存在するのか?』というWhy(パーパス)は、変わらないもの、変えてはいけないものです。そのパーパスに基づいて『何を目指すべきか?』という国ごと、時代ごとのWhat(ビジョン)を定め、パーパスとビジョンを実現する行動を実践するためにHow(行動指針)を掲げたわけです」と説明する。

22年に制定された「Visionを実現する行動指針」は、次の通りだ。

自分軸:「進化」昨日の自分を超えていこう

社会軸:「協働」常に自分にも相手にも誠実でいよう

未来軸:「挑戦」常に未来の可能性にオープンでいよう

PwC Japan有限責任監査法人は、「Visionを実現する行動指針」の策定にあたって、まず全社サーベイを実施。これまでの組織としてのあり方や、人財の仕事に対する向き合い方、取り組み方など、様々な角度から「グッドプラクティス」「バッドプラクティス」を挙げてもらい、「継続すべきこと」と「やめるべきこと」「変えるべきこと」に振り分けた。

この調査結果を踏まえ、ワークショップを開催し協議を重ねたところ、指針は「自分軸」「社会軸」「未来軸」の3つに集約することが望ましいというコンセンサスが得られた。そこで、それぞれの軸ごとに3つずつ候補を挙げ、全社投票を実施した結果、上記の行動指針が選ばれたのだという。

3つの行動指針は、いずれも組織としてパーパスとビジョンを実現するためのものであるが、同時に「自分自身の成長」にもつながるよう、社員がボトムアップで策定したものだ。

「これまでにも行動規範はあったのですが、意図が誤って伝わってしまうことがあったり、行動規範を自身のキャリアと結びつけることが難しいといった声が上がっていました。そこで、トップダウンではなく自分たちで話し合い策定してもらうことで、納得のいく『行動指針』を決定しました。

『昨日の自分を超える』『自分にも相手にも誠実でいる』『未来の可能性にオープンでいる』というのは、いずれも『自分』が一人称の言葉です。指針に沿った行動を『自分事』として実践することが、組織としてのパーパスやビジョンの実現にもつながるという関連性がエンゲージメントの強化をもたらすと期待しています」と鈴木氏は語る。

富士フイルムグループとPwC Japan有限責任監査法人。全く異なる事業を展開する両社だが、互いに共通するのは、変革を起こすのは「人財」であり、そのカギとなるのが「チャレンジ精神」であるとする点だ。

「パーパス実現には、社員一人ひとりの『やってみたい』というアスピレーションが必要不可欠です。それを育むべく、われわれが20年の事業転換の歴史で経験してきたことを言語化してきたものが『+STORY』です。社員の人となりを認め合い、一人ひとりの挑戦を後押しすることで初めて、その先にイノベーションが生まれ、それがパーパス実現へとつながっていくのだと思っています」(座間氏)

「座間様もおっしゃる通り、社員の個性を評価し認め合うことは、個人の自主性を伸ばしていく上でも重要です。そのために、私たちもキャリア形成に関する『コーチング』を行っています。年度初めに『今年は何をしたいのか?』『3年後、5年後にはどうなっていたいのか?』といったことを語ってもらい、3つの行動指針にひもづけながら、思い描いている自分の未来がどうすれば実現できるのかをアドバイスし、自己実現を支援しています」(鈴木氏)

PwC Japan有限責任監査法人が求めるのは、何より「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というパーパスと、同法人のビジョンに共感できる人財だ。

信頼を構築するためには、行動指針の一つである「協働」の精神が不可欠だ。なおかつ、新しいサービスの提供や、広がり続ける「トラストギャップ」の解消に貢献するためには、絶えざる「進化」と「挑戦」が欠かせない。

これらの3つの行動指針に共感し、自分を成長させたいという意欲を持つ人財が必要だと同法人は考えている。

鈴木氏は、「技術の進化とともに、社会も加速度的に変化しています。変化の激しい時代にも好奇心を持ち、失敗を恐れずチャレンジし続けたいと思う職員が生き生きと活躍できる場を提供できるのが、私たちPwC Japan有限責任監査法人です。たとえ、つまずくようなことがあっても、私たち仲間が支え、いかなる経験も『失敗』にはさせませんので、意欲的な新しい仲間が来てくださるとうれしいですね」と語った。

{{item.text}}

{{item.text}}