{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

世界のインフラを脱炭素化するために民間資金の活用が急務であることは広く知られています。世界の温室効果ガス(GHG)の70%以上はエネルギー、産業、建物から排出されており、過去にも取り上げたように、2030年までに地球の気温上昇を1.5℃に抑えるというパリ協定の目標を達成するためには、相当な規模と速度でエネルギーの移行を進めなければなりません。しかし、そのコストは現時点で93兆2,000億米ドル1と見積もられており、その全てを公的資金でまかなうことは困難です。一方、現在は主に先進国(特にすでに安定した収益を生み出している資産)に流れている民間の資本が、資金の乏しい新興国やフロンティア市場(リスクが高く、安定性は低いと考えられている)にも分配されるようにするために、民間金融機関、資産保有者、政策立案者がどのように協力すればいいのかは、まだ明確になっていません。

こうした傾向はPwC独自の調査でも裏付けられており、民間資本の大部分は今も成熟市場、つまり経済協力開発機構(OECD)や欧州連合(EU)のような気候変動に対する意識の高い国際機関に加盟する高所得国に流れ込んでいます。PwCは世界人口の83%、世界GDPの88%、世界の二酸化炭素排出量の83%を占める61の国と地域を調査し、再生可能エネルギー、輸送の電化、廃棄物管理、循環型経済への対応といった大型開発を見越してグリーンインフラ投資の機会を探っている民間投資家から見た、各国の相対的な魅力度を指数化しました2。

一般に、銀行や機関投資家は安定したマクロ経済と健全な金融市場を持つ国を好む傾向があります。今回の調査では、各国の金融・マクロ経済要因と、グリーン成長や規制、脱炭素化に対する広範な取り組みを分析しました。その結果、投資先として人気の高いオーストラリア、英国、カナダ、米国、スウェーデンといった国々は、アジアや南米、アフリカの発展途上国よりも大幅に高いスコアを獲得しました(図表1参照)。

飽和市場に群がるグリーン投資家

| Country | Enabling environment for green investing | Commitment towards green investments |

|---|---|---|

| オーストラリア | 2.730 | 1.986 |

| 英国 | 2.569 | 2.102 |

| スウェーデン | 2.461 | 2.127 |

| カナダ | 2.545 | 1.996 |

| 米国 | 2.665 | 1.857 |

| チリ | 2.537 | 1.833 |

| オランダ | 2.423 | 1.945 |

| 韓国 | 2.413 | 1.925 |

| フランス | 2.367 | 1.948 |

| 中国 | 2.393 | 1.889 |

| ドイツ | 2.347 | 1.865 |

| スペイン | 2.238 | 1.970 |

| ベトナム | 2.477 | 1.710 |

| ベルギー | 2.217 | 1.948 |

| インド | 2.383 | 1.743 |

| ポルトガル | 2.130 | 1.977 |

| チェコ共和国 | 2.170 | 1.849 |

| フィリピン | 2.480 | 1.533 |

| 日本 | 2.082 | 1.892 |

| マレーシア | 2.250 | 1.713 |

| 南アフリカ | 1.980 | 1.981 |

| インドネシア | 2.170 | 1.758 |

| ポーランド | 2.121 | 1.779 |

| イタリア | 2.051 | 1.844 |

| コロンビア | 2.123 | 1.705 |

| タイ | 2.185 | 1.635 |

| サウジアラビア | 2.236 | 1.574 |

| メキシコ | 1.965 | 1.834 |

| パキスタン | 2.187 | 1.545 |

| ギリシャ | 1.909 | 1.820 |

| カザフスタン | 2.009 | 1.709 |

| ブラジル | 2.063 | 1.654 |

| ケニア | 1.911 | 1.773 |

| トルコ | 1.960 | 1.718 |

| ペルー | 2.081 | 1.521 |

| ヨルダン | 1.886 | 1.714 |

| モロッコ | 1.922 | 1.648 |

| ウズベキスタン | 1.795 | 1.705 |

| ルーマニア | 2.005 | 1.457 |

| バングラデシュ | 2.047 | 1.414 |

| アルゼンチン | 1.722 | 1.732 |

| ナイジェリア | 1.777 | 1.671 |

| コートジボワール | 1.900 | 1.513 |

| グアテマラ | 1.690 | 1.665 |

| エチオピア | 1.717 | 1.617 |

| エジプト | 1.865 | 1.420 |

| モザンビーク | 1.652 | 1.625 |

| ガーナ | 1.739 | 1.534 |

| セネガル | 1.621 | 1.640 |

| ウクライナ | 1.573 | 1.685 |

| ベナン | 1.593 | 1.659 |

| アゼルバイジャン | 1.717 | 1.494 |

| ドミニカ共和国 | 1.736 | 1.469 |

| イラク | 1.584 | 1.602 |

| スリランカ | 1.622 | 1.555 |

| カメルーン | 1.613 | 1.551 |

| ボリビア | 1.701 | 1.447 |

| ザンビア | 1.443 | 1.659 |

| コンゴ民主共和国 | 1.610 | 1.470 |

| エクアドル | 1.561 | 1.502 |

| アンゴラ | 1.419 | 1.554 |

ある意味では、これは実際的な理由によるものです。これらの国では、二酸化炭素回収・貯留、水素活用、再生可能エネルギーといった低炭素技術や低炭素資産に関するプロジェクトが推進されるなど、金融機関や投資家、政策立案者が掲げる環境・社会・ガバナンス(ESG)関連のコミットメントが良い結果を生み出しています。一方、インフラファンドのドライパウダー(まだ投資に回されていない待機資金)は過去10年間で記録的な水準に達しており、インフラ建設・改修プロジェクトへの投資ニーズは高まり続けています。しかし、インフラファンドの投資家の多くは低リスク・低リターンを志向する貯蓄機関であるため、インフラ資金の大部分はまだ新しい建設計画や技術には投資されていません。OECDによると、プライベートエクイティファンドや銀行、その他の民間投資家が保有している余裕資金は120兆米ドルに上っています3。一方、国連の試算では2050年までに必要なインフラの75%がまだ建設されておらず4、その大部分が新興国のものです。

投資家は財務データだけでなく、投資が環境や社会にもたらす影響にも注目するようになっています。投資が環境や社会にもたらす利益は先進国よりも新興国の方が大きくなることは言うまでもありません。しかし、新興国への投資はリスクも伴います。

気候変動に国境はありません。これは厳然たる事実です。ネットゼロに向けた競争は全員が勝つか、全員が負けるかの二択なのです。温室効果ガスの削減に包括的に取り組まない限り、熱波などの気象現象や海面の上昇は「最も安全」なインフラ開発のリスクさえ高めます。OECD加盟国のグリーン化を進めるだけでは、自然現象が世界のインフラにもたらす被害を防ぐことはできません。これは産業、バリューチェーン、そして何より国境を越えた協力を実現することで、有望な市場機会を創出し、他の国や地域とリスクを共有することの重要性をはっきりと示しています。これまでも指摘してきたように、金融機関と投資家は、先進国に偏った現在の投資戦略を見直し、途上国のグリーン投資プロジェクトにも広く資金を提供していかなければなりません。例えば、今回の調査に参加したアフリカ諸国は「グリーン成長」の基準では平均よりも高いスコアを記録しました。資本を世界全体に公平に配分しない限り、先進国か途上国かを問わず、世界中のインフラが今後も物理的なリスクにさらされることになるのです。

新興国はインフラ資産の建設を切実に必要としていますが、各国の投融資の戦略と機会の間には明白なズレが存在します。これは、先進国への投資は「安全」だが、それ以外の地域への投資は違う、という認識が根強くあるためです。しかしPwCの調査データを詳しく見ていくと、有望な投資機会は必ずしも上位国(ベストパフォーマンス群)にしかないわけではないことが分かります。また、「グリーン成長」や「グリーン目標へのコミットメント」など、個々の基準を取り出すと、さらに意外な側面が見えてきます。もちろん、個々の基準とリスク調整後の投資収益率の間に何らかの因果関係があると軽々しく仮定すべきではありません。しかし、世界のグリーンインフラ投資の機会を新たな視点から捉えることは、金融機関、政策立案者、ステークホルダーのエネルギーと資本を、最も必要としている場所に振り向けるという、より大きな目的を果たすためには欠かせないものです。

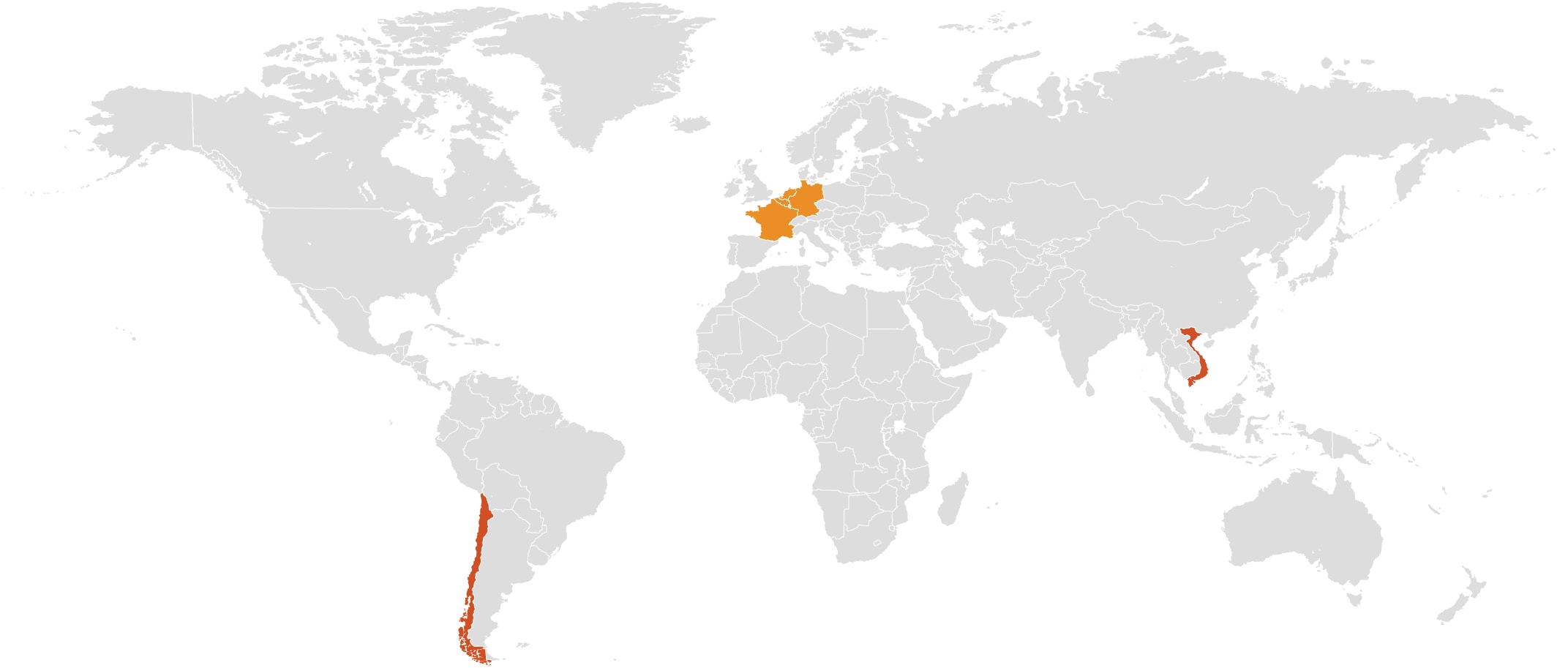

例えば「グリーンファイナンスの機会」という基準は、グリーンインフラのパイプライン、グリーンボンドの発行状況、グリーン政府開発援助(ODA)を指数化したものです。この基準に照らすと、西欧諸国(いずれもベストパフォーマンス群)のスコアはほぼ横並びであり、調査対象国全体の平均と比べると、マイナス8%からプラス6%の範囲に収まっています。これは西欧諸国のGDPが比較的大きく、グリーンインフラの市場飽和度も相当適度に高いために、結果が希薄化されることによるものです。

これと対照的に、ベトナムは総合スコアではベストパフォーマンス群に入らないものの、「グリーンファイナンスの機会」のスコアはプラス32%となりました。この結果は、ベトナムにおけるプロジェクトの価値は、この国の控えめなGDPを上回るものであり、リスクが小さければ通常は投資利益率も小さくなる傾向がある先進国と比べて、はるかに高い成果が期待できるという重要な事実を示しています。実際、ベトナムは国内外の投資家が参加できるダイナミックな債券の発行・流通市場を構築しました。また、政府の改革によって(丘陵地帯と海上の両方で)大規模な太陽光・風力発電プロジェクトも始まり、グリーンファイナンスの機会が拡大しています。

ベトナムと似た経済的特徴を持つチリも、「グリーンファイナンスの機会」の基準ではプラス41%を記録しました。これは調査対象国の中で最も高いスコアです。政治的安定性、明確で一貫性のある規制枠組み(2050年までに再生可能エネルギー比率100%を達成するという国家政策を含む)、外国投資家に対するオープンな姿勢を併せ持つチリは、クリーンエネルギー関連のプロジェクトを推進し、投資する上で魅力的な環境を有しています。現在、建設中の発電所の大部分は風力と太陽光を利用するものです。また、首都サンティアゴは公共交通機関が運行する電気バスの台数で世界第2位を誇っています(1位は複数の都市で電気バスを運行する中国)。

この結果は何を意味しているのでしょうか。1つは、脱炭素化に強い決意で取り組んでいる国々が、金融機関や投資家に十分に認知されていないという事実です。また、重要なインフラプロジェクトに資金を供給するための新しいルートを見つけるには、まずは現在、民間資本がどこに流れているのかを深く、慎重に分析する必要があります。

調査結果をさらに掘り下げるために、PwCは6つの重要基準(「マクロ経済環境」「グリーンファイナンスの機会」「金融市場の強度」「グリーン成長」「規制・ビジネス環境」「グリーン目標へのコミットメント」)を、大きく2つの軸(「グリーン投資環境の整備度」と「グリーン投資へのコミットメント」)に分類しました。

「グリーン投資環境の整備度」の面では、各国のマクロ経済のファンダメンタルズと金融市場が提供する機会が、持続可能なインフラ資産に投資を呼び込むものとなっているかを分析しました。この軸に影響を与える要因は、「マクロ経済環境」「金融市場の強度」「グリーンファイナンスの機会」です。各国の金融市場とエコシステムを、その強度や成熟度、グリーン資本や持続可能なインフラ機会の有無をもとに評価しました。

例えば、東南アジアの総合スコアはサンプル平均を7%上回った一方で、今回の調査で上位にランクインした国(上記図表1参照)の平均は17%でした。しかし他のデータセットと比較すると、この地域は金融とマクロ経済の安定性は高いものの、グリーンファイナンスへのコミットメントは低いという特徴があることが分かりました。これは、グリーンインフラに関する案件が多く、かつ安定した金融・規制枠組みを持つ途上国に投資することで最大の利益を得たいと考えている民間資本にとっては、望ましいシナリオです。調査結果は、こうした国々では新規インフラ開発プロジェクトへの投融資に伴うリスクを軽減できる可能性があることも示唆しています。

「グリーン投資へのコミットメント」の面では、グリーンインフラ関連のプロジェクトやグリーン資産の実現に政府がどれだけコミットしているかを総合的に評価しました。具体的には、政策決定のさまざまな構成要素、例えばグリーンテクノロジーの導入を促す税制優遇措置の有無や、COP26で各国が掲げた温室効果ガス削減目標(国が決定する貢献:NDC)などのコミットメントを分析しました。また、高い人口増加率、エネルギー構成に占める再生可能エネルギーの割合の低さ、単位GDP当たりの二酸化炭素排出量の多さなど、将来のグリーンインフラ需要の指標となり得るマクロ経済のファンダメンタルズも検討しました。

図表4は、「グリーン投資へのコミットメント」の側面から調査データを分析した結果です。南欧諸国は、EU加盟などの影響でグリーン投資に意欲的ですが、グリーンインフラ投資の環境は十分に整備されているとは言えません。この地域は、総合スコアはサンプル平均を7%上回っているだけですが、規制・ビジネス環境は平均を46%も上回っています。これは風力や太陽光といった再生可能エネルギーに対する政策・規制面の支援が充実していること、エネルギー供給網の改修という大規模プロジェクトが存在することを示しています。この結果、この地域の「グリーン投資へのコミットメント」の合計スコアは平均を11%上回りました。ベストパフォーマンス群との差はわずか2ポイントです。

インフラは多くの人にとってなじみがなく、ニッチな投資機会だと思われがちですが、この分析結果は長期的な投資を考えている投資家にとって、従来のエコシステムや規制環境ではアクセスできないセクターにアクセスする機会であることを示しています。

インフラの新規開発プロジェクトはリスクが高いとみなされ、金融機関や投資家は高い投資利益率を求める傾向があります。しかし太陽光発電や洋上風力発電などのセクターが示しているように、かつてはリスクが高いと考えられていた技術も、10年後、15年後には世界の主流となることがあります。こうした進化を可能にしたのは技術革新であり、初期のビジネスモデルを支えた補助金です。新しい技術やビジネスモデルが世界規模で普及するにつれて、金融機関や投資家の抵抗感は和らぎ、技術の普及とともに技術にかかる総コストも低下していきました。こうした要因が組み合わさって、各セクターは自力で事業を継続できるようになり、補助金による支援の必要性が低下しました。グリーン水素、二酸化炭素回収・貯留、小型モジュール炉に関するビジネスモデルはまだ初期の段階にありますが、いずれは再生可能エネルギーと同様に、リスクは低下すると予想されています。

新興市場やフロンティア市場に民間の資金を呼び込むことの難しさはよく知られています。移行ファイナンスに関する難題はその1つです。これらの市場は炭素集約型の産業に依存していることが多く、また多くの先進国がこうした産業の製品に依存していることも事実ですが、PwCは、低炭素技術を普及させる機会はあると確信しています。一方、多くの新興市場では人口増加と経済発展に伴って、二酸化炭素の排出量が増え続けています。

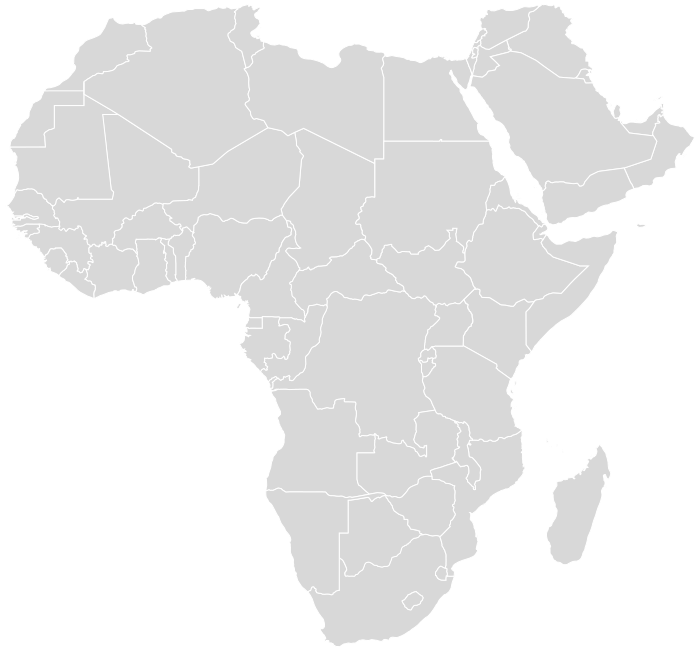

ところが「グリーン成長」の基準では、多くの新興国、特にアフリカ諸国が最高レベルのスコアを獲得しました。予想どおり、6つの基準のうち5つでは結果は似通ったものとなり、ハイパフォーマンス群の国が上位にランクインする傾向が見られました。しかし「グリーン成長」の基準(2020~2050年の人口増加率、単位GDP当たりの二酸化炭素排出量、総エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合)では、逆方向の分布となりました。

この「グリーン成長」のスコアは、16の途上国と新興国の分析結果を示したものです。この16カ国のGDPは、合計しても世界GDPの2%にも達しません。しかし、この16カ国は「グリーン成長」スコアの上位国であり、平均を5%上回りました。これに対して、ハイパフォーマンス群の「グリーン成長」スコアは平均を5%下回りました。スコアが高い国は、単位GDP当たりの二酸化炭素排出量が多い傾向があるため、「グリーン成長」スコアは大幅に損なわれます。この結果は、途上国の投資先としての魅力が高まれば、投資戦略を遂行する明確な機会があることを示しています。例えば、今回の調査対象となったアフリカ諸国(図表5参照)は、「グリーン成長」の基準では平均を11%上回るスコアを記録し、大きな存在感を示しましたが、総合スコアは平均でマイナス11%と最も低い水準となりました。これは先進国と比べて、二酸化炭素排出量が非常に少ないことなどによるものです。

この結果は、新興国には新規開発プロジェクトへの投資機会があることを明確に示しています。先進国は資本コストが高く、再生可能エネルギー市場は飽和状態にあるため、先進国では競争できない、または競争する意思のない投資家が新興国に関心を持つようになっています。一般に、新興国のインフラプロジェクトはリスクが高いと考えられていますが、建設や技術に関わるリスクを軽減する手立てさえあれば、環境全体に与える利益は先進国への投資を上回る可能性があります。グリーンファイナンスのエコシステムを強化し、二酸化炭素を排出しない企業や技術への投資を可能にすること、特に新しい技術への本格的な商業融資を優遇する資本的・政策的インセンティブを用意することが求められます。

| Country | 総合スコア | 「グリーン成長」スコア |

|---|---|---|

| 南アフリカ | 6 | 28 |

| ケニア | -1 | 16 |

| モロッコ | -4 | -1 |

| ナイジェリア | -8 | 16 |

| コートジボワール | -9 | 5 |

| エチオピア | -11 | 11 |

| モザンビーク | -12 | 25 |

| エジプト | -12 | -7 |

| ガーナ | -12 | 1 |

| セネガル | -13 | 9 |

| ベナン | -13 | 19 |

| カメルーン | -15 | 9 |

| ザンビア | -17 | 20 |

| コンゴ民主共和国 | -18 | 10 |

| アンゴラ | -20 | 7 |

PwCのグリーンインフラ投資傾向指数は、世界のインフラ投資には依然として大きなギャップがあることを浮き彫りにしています。気候変動リスクの管理とモデル化、基準や枠組み、インセンティブ(排出量削減に関する情報開示の枠組みなど)、炭素価格の設定と課税、政策手段とスケジュールなど、いくつもの重要な点で広範な国際合意が求められていることは間違いありません。しかし、金融機関や投資家がプロジェクトによって排出される二酸化炭素や温室効果ガスの量に注目し、収益面と環境面の利益のバランスを重視するようになるにつれて、リスクの軽減につながる金融・規制システムを整備する機会も生まれます。以下は、こうした取り組みを促進する5つの優先事項を示したものです。これらの優先事項は問題の解決に直結するわけではありませんが、世界の脱炭素化を加速させる上で大きな役割を果たすことになります。

明快で包括的なネットゼロ計画:現在のところ、多くの計画は意欲的ではあっても必要な資金が不足しているため、実行可能な計画というよりはマーケティング文書に近いものとなっています。堅固で現実的な計画があれば、民間セクター投資とサプライチェーンの動員が促進されるでしょう。

セクター、バリューチェーン、国境を越えた協働:陸上インフラを整備することなしに、輸送を脱炭素化することはできません。バイオ燃料を供給できなければ、航空の脱炭素化は不可能です。環境に配慮した鉄鋼生産を実現できるかどうかは、低炭素水素を使用できるかどうかにかかっています。大規模な循環を実現するためには域内連携がカギとなります(例えばシンガポール、日本、オーストラリアは、水素と太陽光エネルギーを交換する貿易協定を結ぼうとしています)。

二酸化炭素や温室効果ガスに基づく投融資の判断:こうした判断は、先進国が二酸化炭素を社会から排除するための最大の促進剤になると考えられています。新興国がネットゼロ目標の達成に必要な資金を民間だけでまかなうことは難しく、脱炭素社会の実現には公的資金と民間資金を組み合わせたブレンドファイナンス(公的機関がより高いリスクを負う)が不可欠です。国際開発金融機関(MDBs)やドナー機関はブレンドファイナンスを積極的に推進していますが、現在の目標を達成できるだけの規模には達していません。先進国が相当額の外部資金を投じない限り、新興国がネットゼロを達成することはまず不可能です。

先進国による脱炭素技術開発への多額の投資と税金による支援:新興国には先進国と同等の資金力はなく、太陽光パネルの普及時と同様に、リスクのない技術を後から導入することで大きな恩恵を得るということを、世界の主要国は認識する必要があります。新興国がネットゼロを達成できるかどうかは、現在はまだ存在しない技術にかかっています。

ネットゼロの対価:財やサービスの生産にかかる炭素税は、二酸化炭素の排出量を削減し、環境負荷の高い製品の価格を引き上げることで需要を減らし、炭素集約度の低い生産方法にインセンティブを与えるように設計されています。カーボンプライシングは家庭と企業に負担を負わせることで、脱炭素化やインフラの緑化に欠かせない多額の収益を生み出します。

PwCのグリーンインフラ投資傾向指数は次の基準をもとに作成されています。マクロ経済環境:S&Pソブリンリスク格付けスコア、ジニ係数、GDP成長率(2016~2026年)。グリーンファイナンスの機会:グリーン投資機会のパイプライン(2022年以降)、グリーンボンドの発行数、グリーンODAの有無。金融市場の強度:シャープレシオ(2016~2021年)、総貸付残高に対する不良債権比率、民間国内信用の対GDP比、カントリーリスクプレミアム、株式時価総額の対GDP比。グリーン成長:人口増加率(2020~2050年)、単位GDP当たりの二酸化炭素排出量、総エネルギー生産量に占める再生可能エネルギー生産量の割合。規制・ビジネス環境:OECDの炭素価格スコア、グリーンインセンティブ、ビジネス環境改善指数。グリーン目標へのコミットメント:ネットゼロを達成するために企業が科学的根拠に基づいて設定した目標、政府の「国が決定する貢献(NDC)」。これらの指標は以下の情報源から収集しました。S&Pグループ、世界銀行、IMF世界経済見通し、Investing.com、NYU Stern、Fitch Solutions、Climate Bonds Initiative、OECD、Wittgenstein Centre、SBTi、Climate Watch、PwC独自の情報源。

1 「UNOPS: Infrastructure for Climate Action」、https://content.unops.org/publications/Infrastructure-for-climate-action_EN.pdf

2 PwCのグリーンインフラ投資傾向指数は、グリーンインフラを「環境に配慮したエネルギー生産(太陽光、バイオ燃料、水素など)、生産以外の電力セクター(電気自動車、電化高速道路など)、クリーン輸送(公共交通)、廃棄物処理、循環経済」と定義しています。

3 「Green bonds: Mobilising the debt capital markets for a low-carbon transition」、OECD、https://www.oecd.org/environment/cc/Green%20bonds%20PP%20%5Bf3%5D%20%5Blr%5D.pdf

4 「Sustainable infrastructure and finance: How to contribute to a sustainable future」、国連環境計画、https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7756

5 図表は、調査対象となった61の国と地域の地域別、国別の平均スコア(全6項目の平均)と、世界全体の平均スコア(基準値=100)を比較したものです。総合スコアとそれを構成する6つの基準のそれぞれについて、特定の地域・国がサンプルの平均スコアからどの程度乖離しているかを評価します。

※本コンテンツは、Closing the green infrastructure gapを翻訳したものです。翻訳には正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。

{{item.text}}

{{item.text}}