{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

地方自治体においては、住民サービスの向上や行政職員の生産性向上、さらには政策立案・評価に向けてデータ利活用への期待が高まっています。まちの状況や課題を把握し、まちの特性に応じた解決策を検討するにあたってはデータを有効活用することが望まれますが、そのためには克服すべき課題が多々あります。

PwCコンサルティングは2023年の2月と5月に、データ利活用ワークショップを北海道の洞爺湖町にて酪農学園大学と共同で開催しました。このワークショップでは「GISデータを用いてまちの課題を可視化し課題解決のためのアクションを検討すること」を目的とし、同町の職員約20人が参加。有珠山の噴火に備えた火山防災をテーマとして、洞爺湖町が抱える課題について議論しました。

今回は洞爺湖町にて実施したワークショップの所感を踏まえ、洞爺湖町長の下道英明氏、洞爺湖町と地域総合交流協定を締結している酪農学園大学の名誉教授である金子正美氏、講師の吉村暢彦氏に、まちづくりにおけるデータ利活用の展望についてお聞きしました。

洞爺湖町 基本情報

噴火後に整備された西山火口散策路

熱泥流被害を受けた公営住宅、町営浴場

噴火に伴う地殻変動(町道の段差)

整備された洞爺湖畔の散策路

対談参加者

洞爺湖町長

下道英明氏(写真左下)

酪農学園大学 名誉教授

金子正美氏(写真右下)

酪農学園大学 環境共生学類 講師

吉村暢彦氏(写真左上)

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター

片桐紀子(写真右上)

※本文敬称略

※法人名・役職などは掲載当時のものです。

PwC片桐:

今回、洞爺湖町にてデータ利活用ワークショップを開催することをお受けいただいた経緯について教えてください。

下道町長:

洞爺湖町は、国内で3番目に大きなカルデラ湖である「洞爺湖」や活火山の「有珠山」を有するほか、寒暖の海流の影響と周囲の山々から流れ込む養分とで魚介類が豊富な「内浦湾」に面しており、「美しい湖と豊かな海、緑あふれる大地」に囲まれた温泉郷を有する北海道有数の観光地です。2008年には主要国首脳会議の「北海道洞爺湖サミット」が開催され、2009年には「洞爺湖有珠山ジオパーク」として、日本国内初の「世界ジオパーク」に認定されました。環境サミットを開催した町として、自然環境との共生はまちづくりにおける重要なテーマとなっています。また、活火山である有珠山の噴火に備え、火山活動に対する安全性を考慮しながらも、自然環境に配慮した持続可能なまちづくりを目指しています。

一方で、行政業務にデータを十分に活用できていないという課題があります。有珠山や洞爺湖という地理的な特徴のほか、農業・水産業・温泉街を中心とした観光業が主要産業であるということを考えた際に、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)データの活用というものがこれからの洞爺湖町に必要であり、今回のワークショップが1つのきっかけになればと考えました。

PwC片桐:

今回のワークショップでは、「火山防災」がテーマでしたが、日頃から火山噴火に備えた防災に取り組んでいらっしゃるのでしょうか。

下道町長:

「洞爺湖町地域防災計画」の中で「火山災害対策計画」を策定し、住民に対する災害予防策、災害応急対策、災害復旧対策などを取りまとめ、有珠山の噴火に備えています。ただし、火山防災と農業、火山防災と観光農業のように防災と産業を組み合わせて考えた場合、まだまだ計画を改善できる余地はあると考えています。また、既存の計画に対してもデータを用いて具体化していくことができれば、より実行力のある計画とすることができると思っています。

洞爺湖町長 下道英明氏

ワークショップの様子

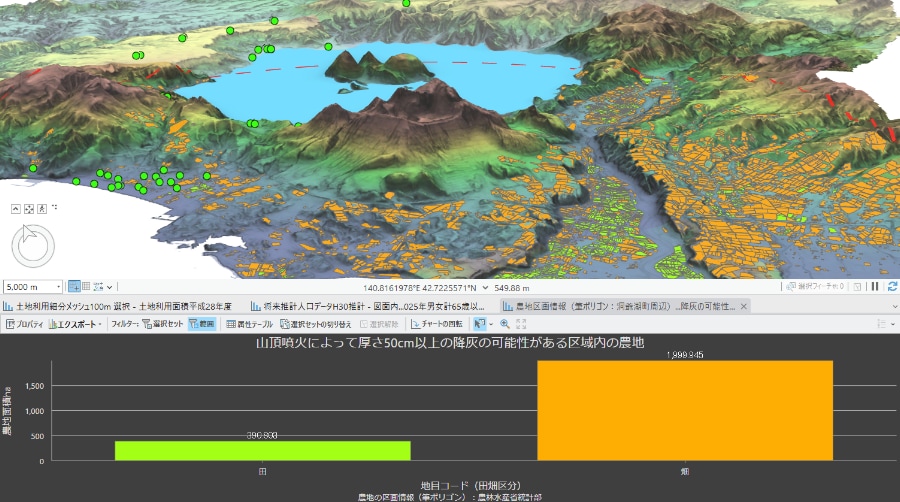

山頂噴火による降灰エリアと農地、避難所の位置関係を3Dで表現したGISプロトタイプイメージ(緑色点:避難所、緑色ポリゴン:田、オレンジ色ポリゴン:畑、赤色点線:山頂噴火により50cm以上の降灰の可能性あるエリア)

ワークショップ参加者による集合写真

PwC片桐:

他の産業と組み合わせて考えるという点においては、今回のワークショップでは15の課から約20人の職員の方に参加していただき、課を跨いで意見交換を行いました。参加いただいた職員の方々の反応はいかかでしたか。

下道町長:

今回のワークショップを通じて、これまで紙などのアナログで管理していたもののデータ化が進みました。参加者からは、これらのデータを課を跨いで横断的に共有し、他のさまざまなデータと組み合わせれば、自分の課のデータが他の課では別の用途で活用できるなど可能性の広がりを歓迎する声があがっているそうです。私としてもデータを用いて可視化することの重要性を改めて認識する機会となりました。

また、前回の2000年の噴火から20年以上が経ち、前回の噴火を経験している職員は決して多くないという現状があります。いざ噴火が起きた場合には、防災関連の課だけではく、職員総出で対応を行うことになるということを踏まえると、今回「火山防災」をテーマとしてワークショップを実施できたことには意味があったと感じています。

PwC片桐:

今回のワークショップでは「既存のデータで何ができるかを考える」のではなく、「参加者が解決したい洞爺湖町の課題を検討し、その解決策を検討するためにどのような状況を可視化する必要があり、そのためにはどのようなデータが必要なのかを考える」というアプローチで実施しました。また、課題や解決策を検討するにあたっては、酪農学園大学にて作成された有珠山火山防災マップと建物、農地、人口分布、避難場所等を重ね合わせて3Dで表現したGISのプロトタイプを実際に操作しながら実施しました。酪農学園大学にて自然環境分野のGISの活用などを専門とされる金子さんと吉村さんは、プロトタイプを用いたことやワークショップの様子について、どのような感想をお持ちになりましたか。

酪農学園大学金子:

それぞれの職員の方にプロトタイプを操作してもらったことで、実際に業務で活用するイメージを持ってもらうことができたのではないかと感じています。「今まで人手でやってきたことの一部をGISが担うことができれば、業務が効率化され、職員が本当にやるべきこと、考えるべきことに注力できるようになるのではないか」といった感想も聞かれました。また、「これまでオープンデータをどう活用して良いのかイメージが湧きづらかったが、今回のワークショップのように課題やニーズを起点として、必要なデータは何かを検討することで、業務に活用するイメージができた」という感想もいただきました。今回のようなアプローチは、自治体のデータ利活用において今後必要となるものの1つであると感じています。

酪農学園大学吉村:

防災への活用という点では、GISを用いて防災訓練を実施してみるなど、もう一歩踏み出してみると、よりリアリティが感じられます。現状どのようなデータが足りていなくて、どのようなデータが必要なのかということが分かり、本当の意味での活用につなげていくにあたって、今回のようなアプローチは非常に効果的であると思います。

PwC片桐:

ありがとうございます。今回のワークショップが洞爺湖町の職員の皆さんにとって、火山防災を考える上で有益になっただけでなく、業務にデータ活用を取り入れること、課題の状況を可視化して解決策を検討していくことの1つのきっかけになればと思います。本日は貴重な話し合いの時間をいただきありがとうございました。

人口減少・少子高齢化が進む中、地方自治体が限られた職員数および財源で行政サービスを行っていくには、データを効果的に活用することで業務の効率化を進め、最適な形で課題を解決することが重要です。

私たちPwCコンサルティングは、地方自治体におけるデータ利活用を円滑に推進していたくために、データ利活用に係る構想策定、推進計画の立案だけでなく、職員の皆さんへの動機づけを目的としたワークショップ開催といったデータ利活用のきっかけづくりから、データを利活用する体制の定着、自走できる組織づくりまで一貫した支援を提供しています。今後も地方自治体の特性や要望、抱える課題に応じて、最適な形での変革に向けて貢献します。

{{item.text}}

{{item.text}}