{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2019-06-06

本章で強調したいことは、下記2点です。

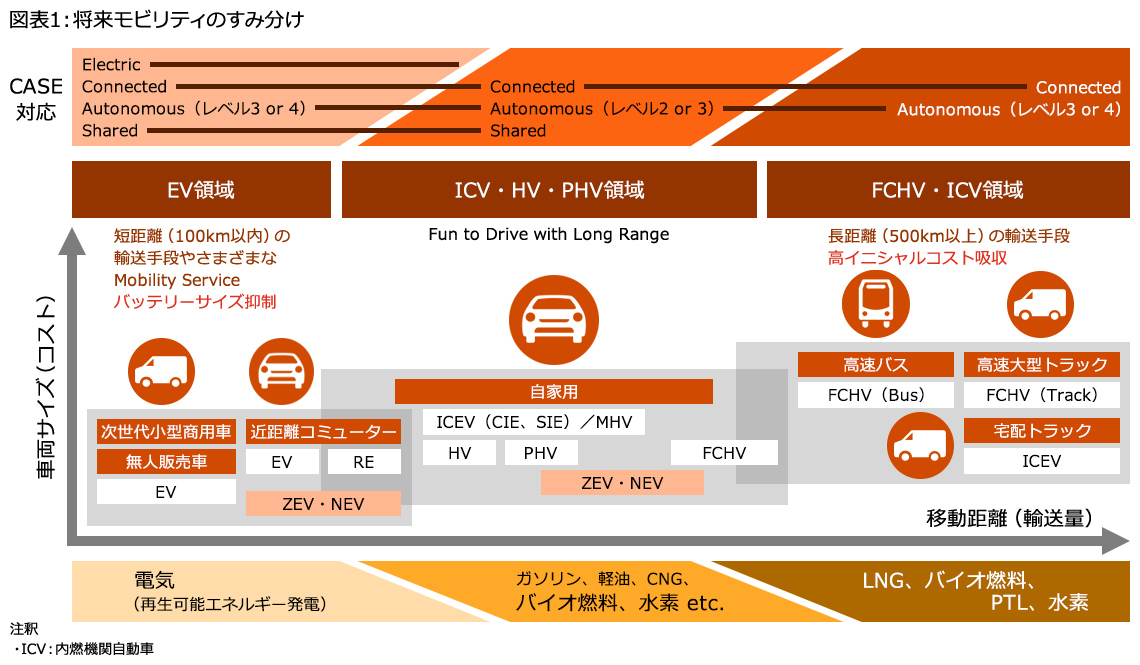

図表1は将来モビリティのすみ分けを、移動距離、車両サイズ(コスト)の観点で整理したものです。

将来のモビリティは、移動距離、燃料対応、車両サイズに応じたすみ分けが進み、EVは市街地での大気改善とバッテリーサイズ抑制という観点で短距離輸送の小型商用車に、FCVは高イニシャルコストを吸収するため、長距離のバスや、トラックが主流になると考えます。ただ並行して水素価格の大幅低減も必須となります。乗用車、シェアカーに関しては、石油系燃料からバイオ燃料、水素燃料に転換したエンジン車に加えて、HV、PHVが主流になります。米国、中国のZEV、NEV対応については、自家用車サイズでのEV、FCVを販売することになりますが製造コスト増加分を価格に転嫁することが難しく、収益悪化要因となるだけなので、各社ともPHVで主に対応していくことになると考えられます。自動運転に関しては、5段階ある自動運転レベルのうち、限られた区域で運転手を乗せずに走るレベル4対応は専用道走行の高速トラック/バスの他、道路環境整備とセットにはなりますが次世代小型商用車(へき地、都市部)で導入されていくでしょう。

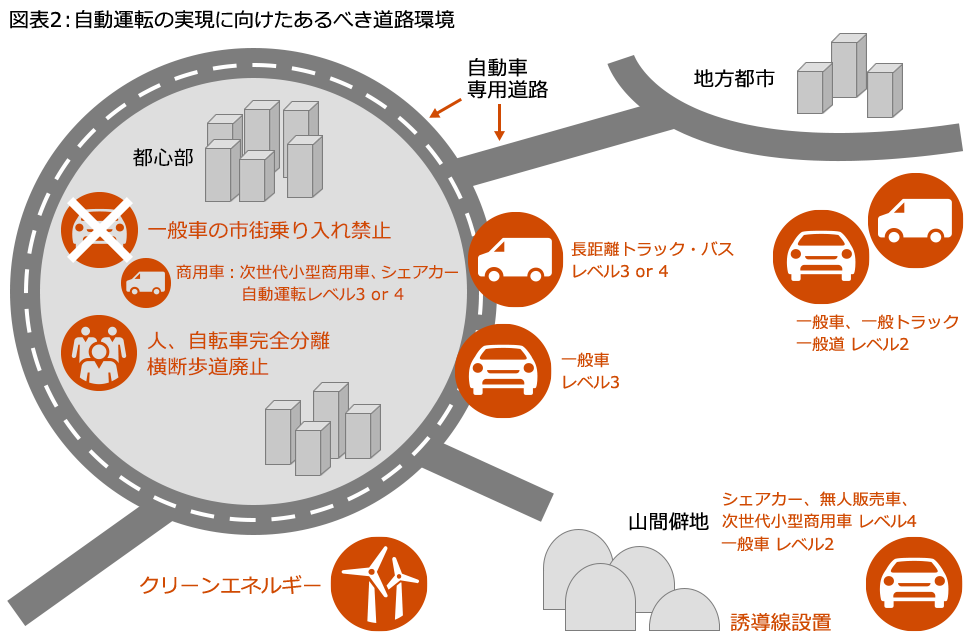

ここまで「自動車を軸とした次世代車およびエネルギー/燃料転換を踏まえた技術開発」「MaaSを軸とした自動車のサービスを販売する時代へ突入する」の2点について解説しました。ただし、今後は交通システムとしてエコな街(スマートシティ)はどうあるべきかを検討していく必要があります。図表2は自動車の自動運転に関して道路環境がどうあるべきかを示しています。今後はこの図表の中にLRT(Light Rail Transit)、AGT(Automated Guideway Transit)などの人員輸送手段の追加とクリーンエネルギー製造、供給拠点を追加していくことになります。自動車のあるべき保有台数(人口密度、GDP、道路環境)の検討も各国でそろそろ始めるべきと考えられます。大手IT企業はすでにそこに踏み込んでおり、日本では地方創生を軸に中堅都市で検討を開始すべきであることを提言します。

以下にセールスミックスとパラダイムチェンジそれぞれの観点で整理します。

{{item.text}}

{{item.text}}