{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

これまで多くの企業グループにおいて、人員配置の最適化を志向した業務改革が推進されてきました。

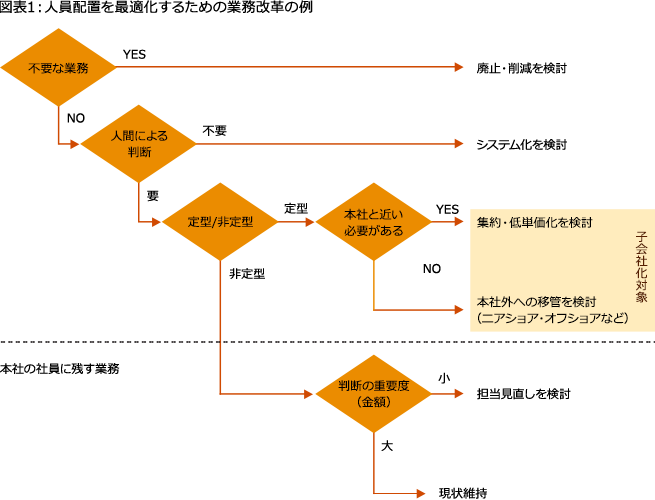

「非定型業務(企画系業務)は本社に残す」「プロパティをはじめとする定型化した管理・運営業務は本社より切り出して子会社へ移管し、低単価化を図る」動きは、非常にオーソドックスな業務改革の手段ですが(図表1)、需要の変化に合わせて業務領域が広がるたび、管理・運営業務も増え、結果として委託先となる子会社が増えていくケースが数多く見られるようになっています。

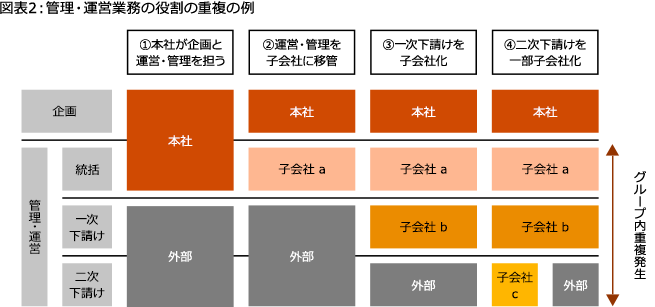

日本は今、人口減少に伴う超高齢化社会に突入しつつあり、人手不足によって下請けの価格交渉力が向上しています。これを見越して、労働集約的な領域(一次下請け・二次下請けなど)をグループ子会社化する動きや、地方拠点の子会社と首都圏・関西圏の子会社の役割・給与体系・会社を分ける動きなど、子会社の管理・運営領域が多層化しつつあります。その結果、管理・運営領域を担う子会社間で役割の重複が発生する例が見られつつあります(図表2)。

管理・運営を手掛けるグループ子会社の多くは近年、高齢化・採用難に直面しています。他方でグループからは採算性を求められて外販を迫られるなど、厳しい環境に置かれつつあります。グループ子会社管理にあたって、グループ子会社内のリソースを集約し、企業活動を維持・向上させることが喫緊の課題となっています。

PwCコンサルティングでは、組織統合・組織再編に豊富な実績を有するメンバーが中心となり、さまざまな業界・分野の専門家と緊密に連携しながら、グループ内での役割分担整理・組織再編を支援しています。

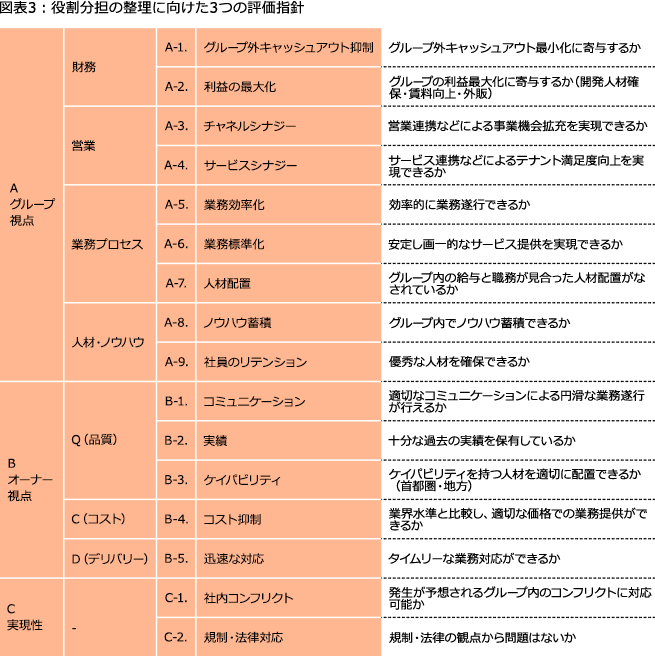

グループ内の役割分担整理にあたっては、グループ全体のキャッシュアウトが一見変わらないため、選択肢の評価に難しさがあります。私たちは整理のための評価指針として、以下の3つを採用しています(詳細は図表3を参照)。

組織統合・組織再編の支援の一例として、不動産デベロッパー配下のプロパティマネジメント(PM)とビルマネジメント(BM)子会社の再編における役割分担を、検討すぺきポイントとともに紹介します。

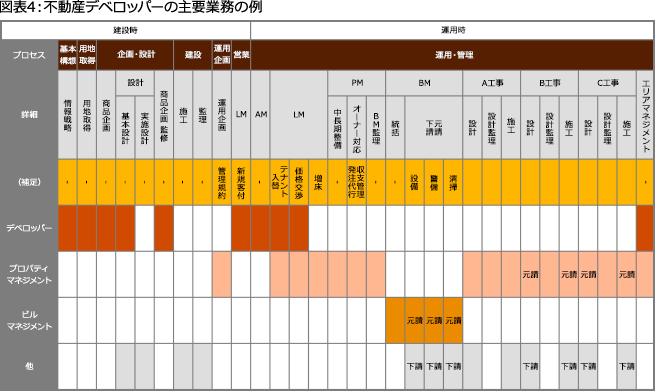

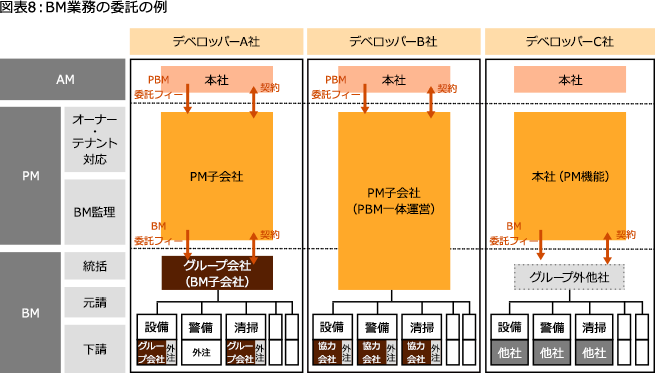

不動産デベロッパーの主要業務は図表4のとおりです。大手不動産デベロッパーでは、PM・BM業務共にグループ子会社が担う傾向が見られます。また、オーナー代行の色合いの強いPM業務と警備・清掃・設備管理など現場のメンテナンスが中心のBM業務を、それぞれ別のプレイヤーが担うケースもあります。

このPM・BM業務は共に労働集約的な色合いが強く、近年の人手不足に伴い、コスト高となりつつあります。他方で、同デベロッパーの主要顧客は同一グループのデベロッパーであるため、コスト高を価格へ転嫁することも難しい状況です。またPM・BM専業プレイヤーとの差別化も行いづらく、コスト高も相まって、グループ外で事業機会を得ることも困難な状況にあります。

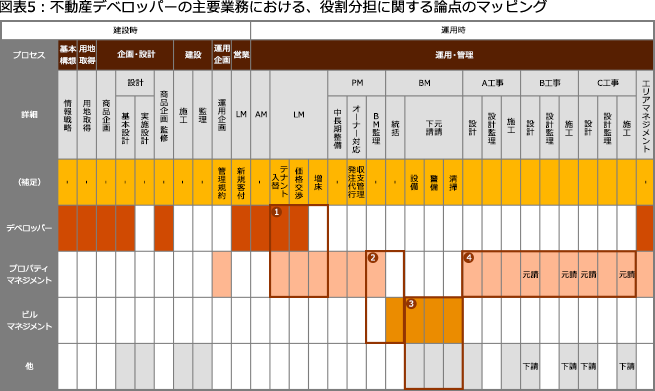

上記に加え、デベロッパー配下のPM・BM子会社では役割の一部重複も指摘され、グループ内での役割分担の見直しを通じた構造最適化と競争力向上が求められています。デベロッパー・PM・BMの役割分担において論点に挙がるのは、以下のような点です(図表5も併せて参照)。

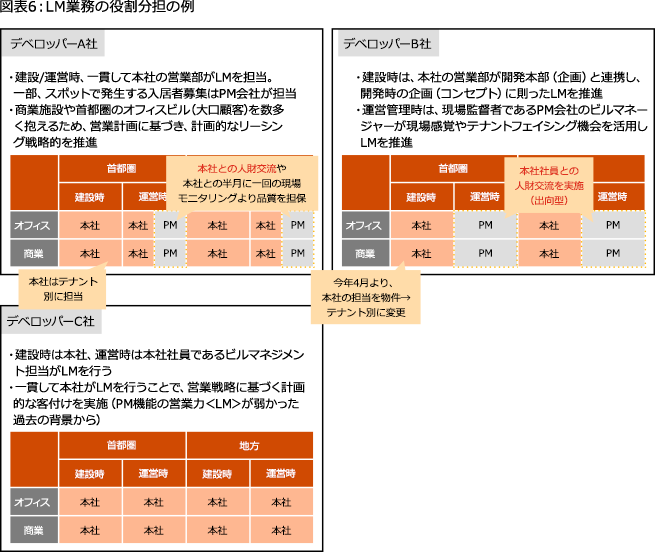

給与水準から見ると、デベロッパーよりもPM子会社が担うほうがコスト抑止が図られ、グループとしての利益の最大化(A‐2)や人材配置の適切化(A‐7。図表3を参照)に寄与します。他方、テナント入れ替えなどをPM子会社が担うと、建設時のコンセプトが引き継がれない可能性があります(B‐1)。またPM子会社において、LM業務を遂行できる人材の確保が難しい可能性もあります(B‐3)。LMのノウハウをデベロッパーとPM子会社のどちらに蓄積させたいか(A‐8)は、グループ全体の方針に従うことになります。

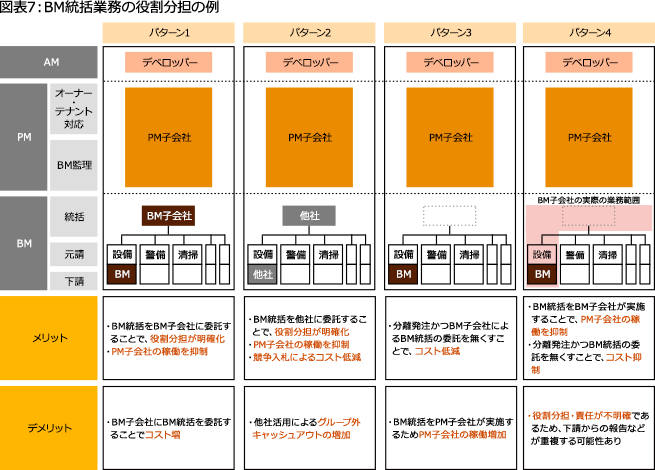

PM業務においては、警備・清掃・設備管理などの各BM会社をとりまとめて管理するケースがあります。またBM会社側でも、各BMを統括する役回りがあります。BM会社に統括機能を持たせずPM会社が分離発注を行う場合、オーナー視点で見た際に、コスト抑制につながる可能性があります(B‐4)。他方で、PM子会社の管理負荷が高まり、対応が難しくなる可能性もあります(B‐3)。

BM子会社に統括業務を一本化する場合、一般的にBM会社のほうが人員数は多いため、PM子会社より余力はあると考えられます(B‐3)。他方で、BM会社のBM統括フィーが上乗せされ、コスト面では割高になる可能性があります(B‐4)。

また、警備やエレベーター保守などグループ外のBM会社に対し、PM子会社(およびデベロッパー)とBM子会社のどちらが契約主体になるとグループキャッシュアウトの抑制につながるか(A‐1)、といった点も考慮すべきです。

BM業界には、大手不動産デベロッパーのグループには属さない、独立系のBM会社が多数存在します。いくつかのBM会社は豊富な人材を抱えており(B‐3)、また給与水準もグループに属するBM子会社よりも安価で、より低単価で仕事を請け負うことが可能です(B‐4)。グループBM子会社が人材不足に直面している場合、あるいはオーナーから見て明らかにコスト高という場合は、一部の物件についてはグループ外のBM会社に委託することも検討する余地があるでしょう。

他方で、BM業務は将来的に、人工知能(AI)・IoT(Internet of Things)・ロボティクス活用による省人化・無人化が進む領域と考えられます。不動産デベロッパーは各物件のビルメンテナンス履歴といったデータを蓄積し、かつITベンダーへの交渉力を保つことが求められるため、ノウハウ蓄積(A‐8)という点ではグループ内で完結させるほうが望ましいと言えるかもしれません。

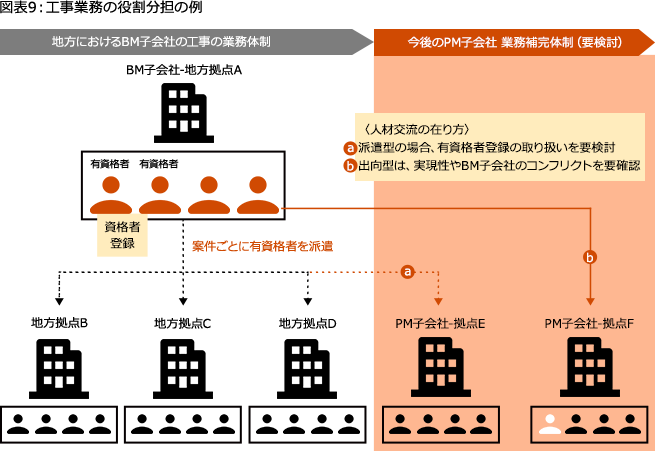

建設後の工事業務については通常、指定管理者として設計図の更新・管理を行うPM子会社が元請けを行うのが一般的です(B‐1)。他方で、多くのPM子会社では人材不足に直面しており、工事への立ち会い業務の負荷が大きくなっています(B‐3,B‐5)。PM子会社の人材不足に起因した工事遅れも将来的に発生しかねないため、PM子会社とBM子会社の間で有資格者の人材交流(出向など)を行うことも検討する必要があります。

{{item.text}}

{{item.text}}