{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

公益財団法人PwC財団(以下、PwC財団)は持続可能なエコシステムの実現を目指し、テクノロジーで未来を創る専門財団として、設立当初より、テクノロジーの活用により社会課題に取り組む団体に対する公募助成事業を行っています。PwC財団の助成事業では、解くべき社会課題テーマをPwC財団自らが設定し、その実現に寄与しうる団体を公募しています。また、助成金の交付のみでなく、PwC Japanグループに所属するメンバーがPwC財団へ出向し、プログラムオフィサー(以下、PO)として助成先団体に伴走し、ペースメーカーとして支援を行うという特長もあります。

今回は、助成事業2021年度地方医療(助成期間:2021年7月から2022年6月)を題材に、公募テーマの設定にあたり地方医療に焦点を当てた経緯や、2つの助成事業の概要と成果、将来に向けた展望などについて、当事業のPOと助成先団体の担当者が語り合いました。

(上段左から)波多野薫氏、細見建輔氏、(下段左から)水野光、金井あや

参加者

株式会社カルディオインテリジェンス R&D室

波多野 薫氏

アナウト株式会社 取締役・事業財務担当

細見 建輔氏

PwC財団 PO

水野 光

PwC財団 事務局長

金井 あや

※敬称略

※法人名、役職、インタビューの内容などはインタビュー当時のものです。

金井:

日本の人口1,000人当たりの臨床医師数はOECD加盟国の平均を下回っており、少子高齢化の深刻化により医師への需要が高まる一方、慢性的な医師の人手不足が課題視されています。特に都市部への医師の偏在は顕著で、本来ならば各領域の専門医が対応するような疾患であっても、地方医療の現場においては、1人の医師がすべて診ざるを得ないようなケースも存在します。POの水野さんは地方医療が抱える課題を原体験として実感していたと伺いました。

水野:

私は岐阜県の出身で、幼少期に祖父が肺がんを患いました。地元の病院には対応できる医師がおらず、祖父の通院時には毎回父が仕事を休み、1時間以上かけて都市部の病院へ付き添っていたことを覚えています。もっと近くで医療を受けられていれば、父も祖父もあんなに苦労しなかったのではないかと思います。

金井:

課題解決のためにはどのようなアプローチが効果的だと考えましたか。公募テーマを設定するに至った経緯を教えてください。

水野:

公募テーマの検討にあたって、社会的インパクト創出のためにはどのような団体への助成が有効かを考える中で注目したのは、医療領域におけるAIの可能性です。AIの活用によって医師への技術的なフォローが実現できれば、専門医不足が深刻な地方医療の効率性を改善し、医療の地域格差是正に大きく貢献できる可能性があります。

そこで助成事業2021年度では、AIを活用し、医師が不足する地方都市や地域において、適切な医療を提供できる状態を目指す活動を対象に公募を行いました。想定される技術として、「画像診断支援:CT・MRの画像をAIで分析し、臓器の境界線や、病変部位などを自動で認識する」「手術支援:ナビゲーションなどによる外科医の意思決定支援や手術をサポートする」「その他診断・治療支援:AIにより医療データやテキストなどを解析し、診断や治療計画作成などをサポートする」の3つを掲げました。

POと選考委員、理事会による選考を経て、助成先団体として採択されたのは株式会社カルディオインテリジェンス(以下、カルディオインテリジェンス)およびアナウト株式会社(以下、アナウト)の2団体です。いずれも医療領域の課題にAIを活用してアプローチするスタートアップ企業で、両団体の技術を地方医療の現場に普及させることができれば、重要な社会的インパクトの創出に繋がると期待されました。

金井:

カルディオインテリジェンス、アナウトともに医療領域で活用されるAIの開発に取り組まれています。カルディオインテリジェンスには、「非専門医クリニックや医療過疎地域で安心安全な医薬品の投与を実現するための、AI/IoTを活用した長時間心電図用QT間隔解析AI/プログラムの開発および事業計画策定」という事業名で申請いただきましたが、具体的には、地方医療の課題解決に貴団体のAIがどのように貢献するイメージをされていたのでしょうか。

波多野:

カルディオインテリジェンスは、心臓病診療を受けられない患者さんを世界からなくすことを目指し、心電図用のAI解析技術の研究・開発などに取り組んでいます。本助成事業では、長時間心電図用QT間隔解析プログラムの開発と事業計画の策定を主軸に置きました。

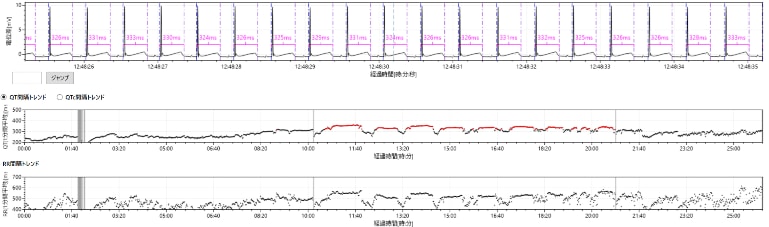

心電図の一拍の波形にはQ波とT波と呼ばれる箇所があり、その間をQT間隔と呼びます。その間隔が長い状態をQT延長症候群(以下、QT延長)と呼びます。QT延長は、致死性の不整脈を誘発することがあり、突然死の要因になることが知られています。1990年代後半には、医薬品の副作用によるQT延長を正確に把握できなかったために発生した突然死が少なからず存在していました。従来の方法ですと、QT延長の検出は手動で行われ、医師がディバイダーを使って心電図上の細かな異常を読み取ります。しかし、専門医でなくては正確な診断は難しく、医師不足が深刻な地方医療の現場において、人間の目だけでQT間隔の解析を正確に行うことは困難といえます。このQT間隔の解析をAIの活用によって自動化することにより、非専門医であっても適切な診断が行える状態を実現することで、非専門医クリニックや医療過疎地域で、より安心安全に医薬品が投与できる環境の構築を目指したいと考えました。

長時間心電図のQT間隔の解析例(株式会社カルディオインテリジェンス提供)

水野:

QT延長の問題は認識しており、カルディオインテリジェンスの長時間心電図用QT間隔解析プログラム(仮)を地方医療の現場に導入することの意義は理解していました。副作用としてQT延長をもたらしうる医薬品は複数存在しますが、それらの懸念を払拭し、個々人に合わせた適切かつ安全な医薬品の投与を実現できれば、医師と患者両方にとってメリットが大きいと言えます。

金井:

アナウトには「地域の外科医療の未来を支える手術支援AIの開発・導入」という事業名で申請いただきましたが、こちらはどのようなアプローチを想定されていましたか。

細見:

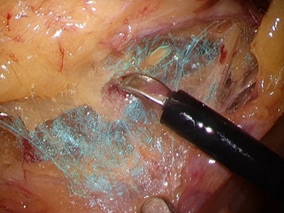

アナウトは、外科医療の安全性を高め、手術室の新しい風景を実現することを目指し、手術負担を軽減するAIの開発に取り組んでいます。外科医療では「視覚」「認知判断」「手技」が大きなステップとなりますが、この3ステップのうち、「視覚」は外科内視鏡が、「手技」は手術支援ロボットによる操作支援が大きなイノベーションをもたらしました。一方、「認知判断」は、外科医の経験に依存する側面が強く、未だ医師を支援するための技術が不足している、イノベーションの空白領域とも言えます。認知判断の不足は、場合によっては臨床上の課題に繋がるおそれもあります。とりわけ少数の医師で幅広い疾患への対応が求められる地方医療の現場においては、現場に従事される医師の方々の大きなご尽力がある一方、人的なリソースが不足する状況にあると認識しています。そのような課題に対し、当社はAIを使って外科医の「認知判断」をサポートするシステムを開発しました。このシステムは手術中にAIが自動認識した解剖構造をリアルタイムに表示し、医師の執刀をサポートします。最終的な手術操作の判断は外科医が行いますが、構造物を認識する上で術者の大きな助けとなります。地方医療の現場においてこうしたシステムを普及させられれば、地方の外科医療が抱える課題にも大きく貢献できる可能性があると考えています。

AI解析の一例:疎性結合組織の可視化(アナウト株式会社提供)

金井:

このようなシステムがあればさまざまなデータを学習した手術支援AIによるサポートを受けられるため、非専門医や経験値が充分にない医師であっても、理論上は手術ができるようになります。統計によると、外科医療従事者数は他の診療科と比較しても大幅な減少傾向にあり、その一因として、外科医療が労働集約的な構造を持ち、従事者への心身の負荷が高いことが考えられます。外科医療そのものが抱える課題にアプローチすることが、地方の外科医療の本質的な改善に繋がると感じました。

金井:

2021年7月より、1年間にわたる助成事業が開始されました。助成期間を通じた成果について教えてください。まずはカルディオインテリジェンスよりお伺いできますか。

波多野:

助成事業は「市場調査」「事業計画検討」「標準診療に向けて必要な活動の検討」の3ステップで行いました。医師や患者の需要に応えるためには、持続可能な事業モデルを構築していく必要があります。そこで、まずは心電図に関する課題の現状分析やニーズの把握を行うため、医師や製薬企業へのヒアリングから開始しました。その上で、ヒアリング結果を実現性と市場性の観点から分析し、どのような事業モデルであれば持続可能といえるのか、熟考を重ねました。今回開発した長時間心電図用のQT間隔解析プログラムを、都市部だけでなく地方の病院にも普及させるには、最終的には標準診療への組み込みを目指す必要があります。そのため、事業モデルのブラッシュアップと併せて、標準診療化に向けて取るべきアクションや必要となるエビデンスも洗い出していきました。助成事業を通じ、心電図に関連する課題やニーズの解像度が上がったことで、中長期的な目標に向けての段階的アクションが明確化されたと思います。

水野:

SaaSビジネス等と異なり、医療機器は市場に出る前に安全性に関する認証や承認を取得する必要があるため、開発されてから受益者に届くまでのリードタイムが長い傾向にあります。そのような中で事業を継続するには、コストを抑える必要が生じますが、一方で医療機器開発にはどうしても医療領域の専門的な知見が必要であり、人的コストを削減しづらいという側面もあります。そのような状況下でPwC財団としてカルディオインテリジェンスを助成し、伴走支援を行ったことは、少なからず意義があったのではと思っています。

金井:

続いて、アナウトより助成期間の成果をお話しいただけますか。

細見:

助成事業は「地方部における手術支援AIニーズのくみ取り」「手術支援AIの定着化」「継続的なインパクト創出のための施策検討」の3ステップで行いました。当社が開発したシステムは助成事業の開始以前より国内外の外科医から注目されていましたが、日本の医療が抱える課題へとより貢献するためには、地方医療の現場にこそ普及を拡大させていく必要があると考えていました。しかし、都市部と比べても、地方における手術支援AIへの普及の実現には長い時間軸を要する感覚がありました。そこで、まずは地方医療における手術支援AIのニーズを医師からヒアリングすることから始めました。その過程で、短期的には教育目的でのニーズは確実に存在することを確認し、次の段階では、地方の病院に教育用のプロトタイプ機を導入しました。現場の医師から、医師の負担軽減に寄与しうるのか、受け入れやすいUIとはどのようなものかといったフィードバックを受け、地方の外科医療に即した製品開発のための示唆を得ることができました。さらに、中長期的に製品を普及拡大する上での戦略の立案も進め、助成事業を通じて、長期的な社会インパクト創出のための素地を整えることができたと感じます。

金井:

医師へのインタビューや病院へのプロトタイプ機導入を通じ、地方の外科医療における課題やニーズを高い解像度で捉えながら需要検証を進められたことは、社会的インパクトを効果的に創出していく上での重要な一歩となりました。助成金という資金面の支援だけではなく、定期的な進捗確認の場を持つなどペースメーカー的な役割をもってPwC財団が伴走できたことは、助成事業にとって意味のある要素だったと考えています。

金井:

最後にそれぞれの事業の近況と今後の展望を教えてください。

波多野:

長時間心電図用のQT間隔解析プログラムの導入は、現状は病院よりもむしろ、製薬企業において進んでいます。前述の通り、QT延長の正確な検出はより安心安全な医薬品投与を可能にするほか、新薬開発などにおける臨床試験でのリスク低減にも繋がります。そのため、製薬企業にとってもQT延長検出は重要なテーマです。まずは製薬企業向けの事業モデルを模索しながら、学会などの場で心電図AI自動解析技術について医師への周知を進めていきます。最終的にはQT間隔延長のリスクが高い医薬品の投与時には、その診療フローにAIを用いた心電図解析が組み込まれるよう、標準診療化を目指します。まだまだ障壁は多くありますが、いつか医療の現場で、QT延長による悲劇をなくすことができたらと考えています。

細見:

2024年4月には、当社が開発したシステムが外科医の視覚認識をリアルタイムにサポートするプログラムとして少なくとも国内で初めて(注1)、また知る限りにおいて世界でも初の薬事承認を取得(注2)し、多くの方から注目をいただきました。しかし、地方を含む現場への普及の実現には粘り強い取り組みが必要です。保険収載なども含め、真摯な取り組みを継続していきたいと考えています。

PwC財団は今後も社会的インパクト創出のための持続可能なエコシステムの構築を目指し、助成事業に取り組んでまいります。引き続きPwC財団ホームページ上でこれまでの助成事業の取り組みや成果を対話形式で紹介していきますので、ぜひご注目ください

注1:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開する令和5年度までに承認されたの品目一覧及び令和6年度の承認医療機器を当社が確認する限りの情報(2024年4月17日時点)

注2:外科手術視覚支援プログラム Eureka α 承認番号:30600BZX00061000

{{item.text}}

{{item.text}}